海盗指标

海盗指标

Andy YinAARRR模型 - 海盗指标

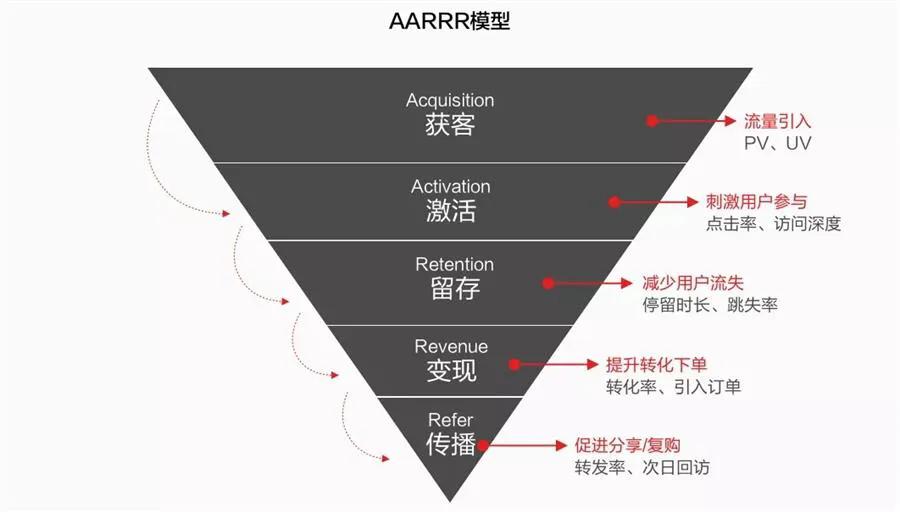

基本内容

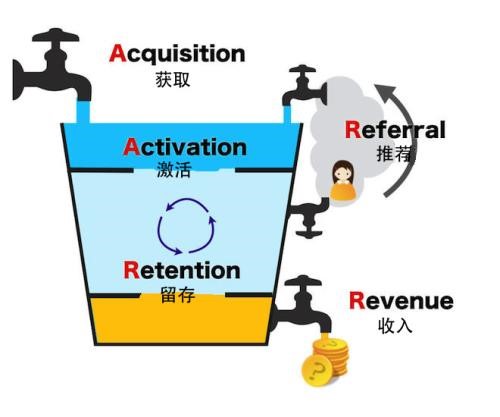

海盗指标(Pirate Metrics)由美国著名的风险投资机构500 Startups的创始人戴夫·麦克卢尔(Dave McClure)提出,包含用户获取(Acquisition)、用户激活(Activation)、用户留存(Retention)、用户推荐(Referral)、盈利收入(Revenue),很多团队还会加入挽回流失用户(Resurrection)。

AARRR模型因其掠夺式的增长方式也被称为海盗模型,核心就是AARRR漏斗模型,对应广义的用户生命周期,帮助大家更好地理解获客和维护客户的原理。可以看出,和传统市场部门仅仅侧重于获取用户不同,增长团队的关注点几乎涵盖了一个用户生命周期的各个环节。

海盗指标驱动的是工作,对象是单一的产品。AARRR其实针对的不是单体用户,而是对一个产品的广义的所有用户。AARRR只是一个广义的用户生命周期的模型,分别也只是对应了其中的5个重要环节。而真正的用户生命周期则是:引入、成长、成熟、休眠、流失。引入时我们也要拉新,引入到成长是要注意留存,成长促活跃了会变为成熟,可以进一步产生转化和传播,到最后,用户还是会有可能休眠和流失的。这才是一个用户的生命周期。

关于AARRR的误解:

- 它不是五个指标,每个方面下边都有一堆指标可以看;

- 它不代表一个用户必须要走完五个流程。而是说作为一个整体,关注的五个方面。

- 不同的业务,AARRR模型形态不同。有的业务就是靠大量转发裂变;有的就是靠大量不付费用户撑起台面;有的就是流失很严重,但是沙里淘金服务几个大客户。

1、用户获取

用户从不同的渠道进入产品。获取用户是指在定位目标用户的前提下,通过线上线下的各种渠道让用户了解到产品信息,最终由潜在用户转化为实际用户的过程,衡量指标为点击数、安装量、打开率等。

2、提高用户活跃度

用户在产品内部使用核心功能(完成某个特定任务)。提高活跃度是指获取用户后通过引导用户完成某些”指定动作”,在消费产品过程中强化体验,使之成为长期的忠实用户。而’指定动作”则取决于产品的类型,有的产品只需用户在指定时间内登录就算用户活跃,而有的产品则还须完成指定的操作才算用户活跃,其衡量指标为设备激活量、订阅量、日活跃率等。

3、提高留存率

用户连续性的使用产品。提高留存率是指减少用户流失,提高持续消费用户人数。

4、获取收入

用户对产品产生了付费行为。产品的本质是商业,没有商业利益的产品很难维持平衡,产品运营最关心的就是收入。即使是互联网时代的免费产品也应该有其盈利模式。获取收入是指通过产品让用户买单的过程,并最终将留存用户转化为付费用户。在实际消费中,企业有一定的业务延展,比如通过广告展示、业务分成等方式向其他利益方收取费用,获得利益。衡量指标为付费率、付费频次、生命周期价值等。

5、传播

用户推荐他人来使用你的产品。病毒式传播又称自传播,是指用户自发进行产品传播,即在线上线下社交中的分享、互动等口碑推广,病毒式人传人实现用户爆发式增长。

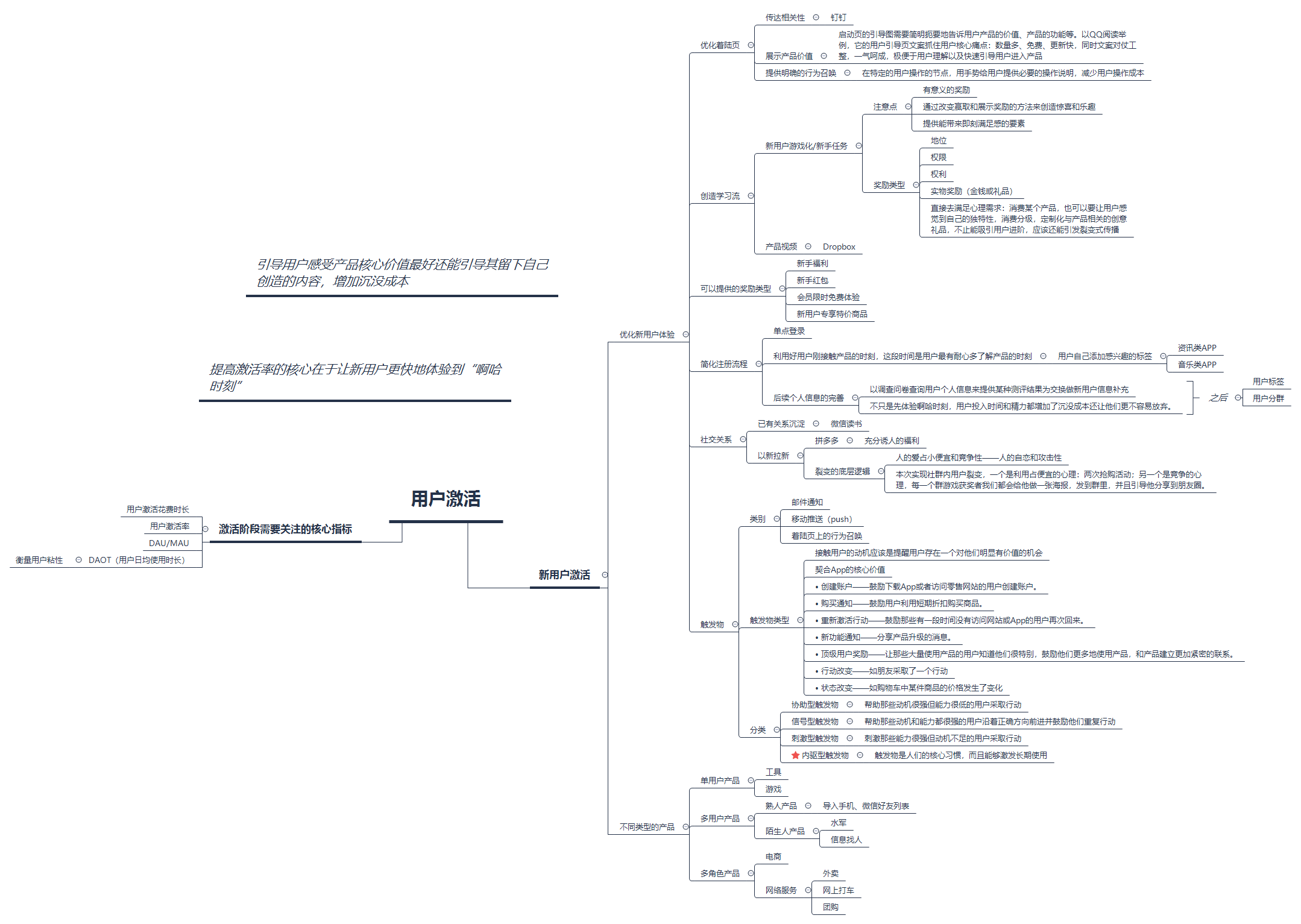

用户激活

获取流量很容易,但留存和变现则显得比较困难。在获客成本日益增长的背景之下,将资源投入到激活存量用户上的性价比远高于投入到获客阶段。

提高新用户激活率的核心在于让新用户更快地体验到产品的“啊哈时刻”(Aha moment)。所谓“啊哈时刻”,其实就是产品核心功能带给用户的需求满足感。如果用户能在首次体验产品时即可感受到“啊哈时刻”,留下良好的第一印象,则用户将大概率成为产品的留存用户。一个用户是否经历了这一时刻,决定了他/她会成为你产品的留存用户还是流失用户。

同时除了引导用户感受到产品的核心功能,最好还能通过内容创造、社交关系等手段增加用户离开的沉没成本,在此之后,用户将更有可能成为产品的忠实用户。

根据肖恩·埃利斯在《增长黑客》中提出的用户转化公式:转化=欲望-摩擦,为了让更多刚被拉来的用户转化为留存用户,你既可以增加用户的欲望,即让产品变得更加完美;也可以减小摩擦,即消除用户顺利体会产品核心功能的障碍点。但让产品更完美往往比降低用户摩擦更为困难,而面对新用户,各大app降低新用户摩擦的发力点自然就落在了优化新用户体验。

优化着陆页

着陆页是新用户下载app并打开后第一眼看到的页面,这一系列页面是产品和用户的第一次正式见面,一定要清晰明了地传达产品相关性,展示产品价值,提供明确的行为召唤。这即为转化率优化教父布莱恩·埃森伯格提出的“转化三位一体”。

- 产品相关性是指产品与访客目的和欲望之间的匹配度:“这是他们想要的吗?”。

- 展示产品价值是指迅速并且简洁地回答访客的疑惑:“我可以从中得到什么?”“这个产品的亮点在哪?”。

- 行为召唤为访客提供一个极富吸引力的下一步行动,可以在特定的用户操作的节点,用手势给用户提供必要的操作说明,减少用户操作成本。

创造学习流

要利用好用户刚刚接触到产品的时刻,因为人们初次接触产品时也是他们最想弄明白如何使用产品的时候。要把握好这个时机告诉用户产品的核心价值,创造“学习流”。

举个例子,推特设计出一个学习流让用户更充分地体验到产品的核心价值,推特向用户推荐可关注的话题类别(例如时尚、体育和新闻),鼓励他们关注名人,最后完善他们的个人资料。

学习流结束时,用户不仅完成了注册并创建了自己的个性化档案,而且在他们首页显示的都是他们感兴趣的内容。如此一来,推特成功让用户第一次访问就决定使用这个产品、体验到它的“啊哈时刻”并且建立储存价值,一石数鸟。(注:Josh Elman,《三个增长黑客策略》)

如果有的用户对上述的“学习流”不买账,不配合,我们还可以用新用户游戏化或新手任务的方式完成学习流的功能。游戏化利用的底层策略是心理学概念——承诺和一致性。

一旦人们采取行动,无论是多小的行动,只要不是太难,人们就会更倾向于未来继续采取行动。与其给用户提供产品说明,不如让用户先通过一些简单的小步骤开始体验,在通过一步步的引导让用户逐渐体验到产品的核心功能。

此外还可以利用一些心理学上的其他原则——心流,当人们面临的挑战难度刚刚好——没有困难到想放弃,也没有简单到令人无聊,这时人们就处在心流状态,对产品的体验欲望也更加强烈,更愿意沉浸其中。

此外还可以使用心理学上的另一原则——互惠,人们更有可能因为礼尚往来而去做一些事情,说的其实就是产品的奖励机制,通过提供奖励可以训练人们条件反射式地做出某种行为。

当用户完成每一步任务时,用户就可以获得一定的奖励,当用户在产品上花费越多的时间,放入越多的个人信息,他们对产品的忠诚度就会越高,这就是心理学上常说的储值。这类方法适用于单用户型产品,如工具类产品,如印象笔记、幕布等。

触发物

有些用户下载了产品后,由于各种各样的原因可能并没有完成新用户体验的所有流程就退出了app,又或是用户体验完成但并不决定在当下就使用产品的核心价值。

这时如果不做些什么,用户可能会再也不打开你的产品,最终等待产品的就只剩下用户的流失。触发物的出现很好地防止了这种情况的发生。

触发物是指任何刺激人们采取行动的提示,比如邮件通知(EDM),注册手机短信推送(MMS),产品移动推送(push)等。前两种方式都需要用户已经向我们提供了相关的联系方式,因此在用户激活阶段,我们主要通过push来实现用户的重新激活。

根据用户行为公式,行为 =(欲望-摩擦)* 助推 + 奖励,欲望、摩擦和奖励我们在前面都已经有所提及了,这里的push其实就是助推。

行为公式不仅可以用于用户的激活,在AARRR模型的全阶段都可以使用,这里为了把触发物讲解得更加深刻,举的例子也不全是激活阶段的例子。

在用户激活的阶段,产品接触用户的动机应该是提醒用户存在一个对他们明显有价值的机会,并且这个机会还需要契合App的核心价值。触发物可以分为以下几种类型:

(1)刺激型触发物

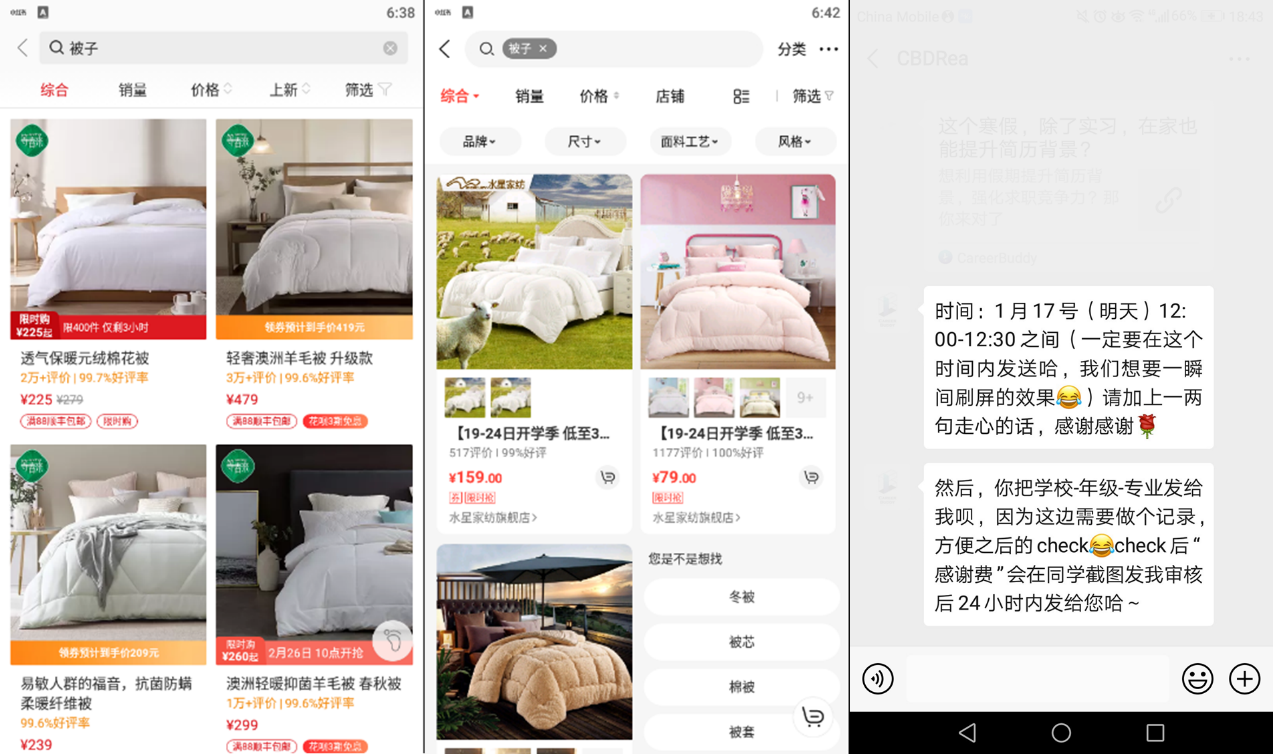

刺激那些能力很强但动机不足的用户采取行动。如购买通知——鼓励用户利用短期折扣购买商品;状态改变——如购物车中某件商品降价了。

(2)信号型触发物

帮助那些动机和能力都很强的用户沿着正确方向前进并鼓励他们重复行动。如新功能通知——分享产品升级的消息;好友行为改变——朋友采取了一个行动,如蚂蚁森林的好友偷了你的水。

(3)协助型触发物

帮助那些动机很强但能力很低的用户采取行动。如创建账户——鼓励下载产品的用户注册,创建账户;用户唤回——提醒那些有一段时间没有访问网站或App的用户再次回来。

(4)内驱型触发物

触发物是人们的核心习惯,而且能够激发长期使用。如顶级用户奖励——让那些大量使用产品的用户知道他们很特别,鼓励他们更多地使用产品,和产品建立更加紧密的联系。

需要关注的核心指标

- 用户激活率:用户体验到核心功能的占比,各个产品体验到核心功能的定义不同,用户激活的定义也就不同,每个产品都会有适合自己的激活定义,激活定义的设定要清晰合理;

- 用户激活花费时长:指用户从进入产品到被激活所花费的时间,时间越短,说明激活流程的设计越成功,用户感受的摩擦越小;

- **DAU(Daily Active User) / MAU(Monthly Active User)**:用户日活跃与月活跃的比值,不同类型的产品存在不同的基准线,而且这个指标并不是对每种产品都合理有效。比值越大,固然说明用户对于产品的粘性越强,激活效果越明显,但如果产品的自然节奏本来就不是很高,如携程这类的旅游产品,领英这类的求职产品等,就应该更换产品指标,本性是无法对抗的;

- **DAOT(Daily Average Online Time)**:用户日均在线时长。使用时长越长,用户粘性越强,但同时需要防止由于产品使用流程过长而导致的DAOT增加。

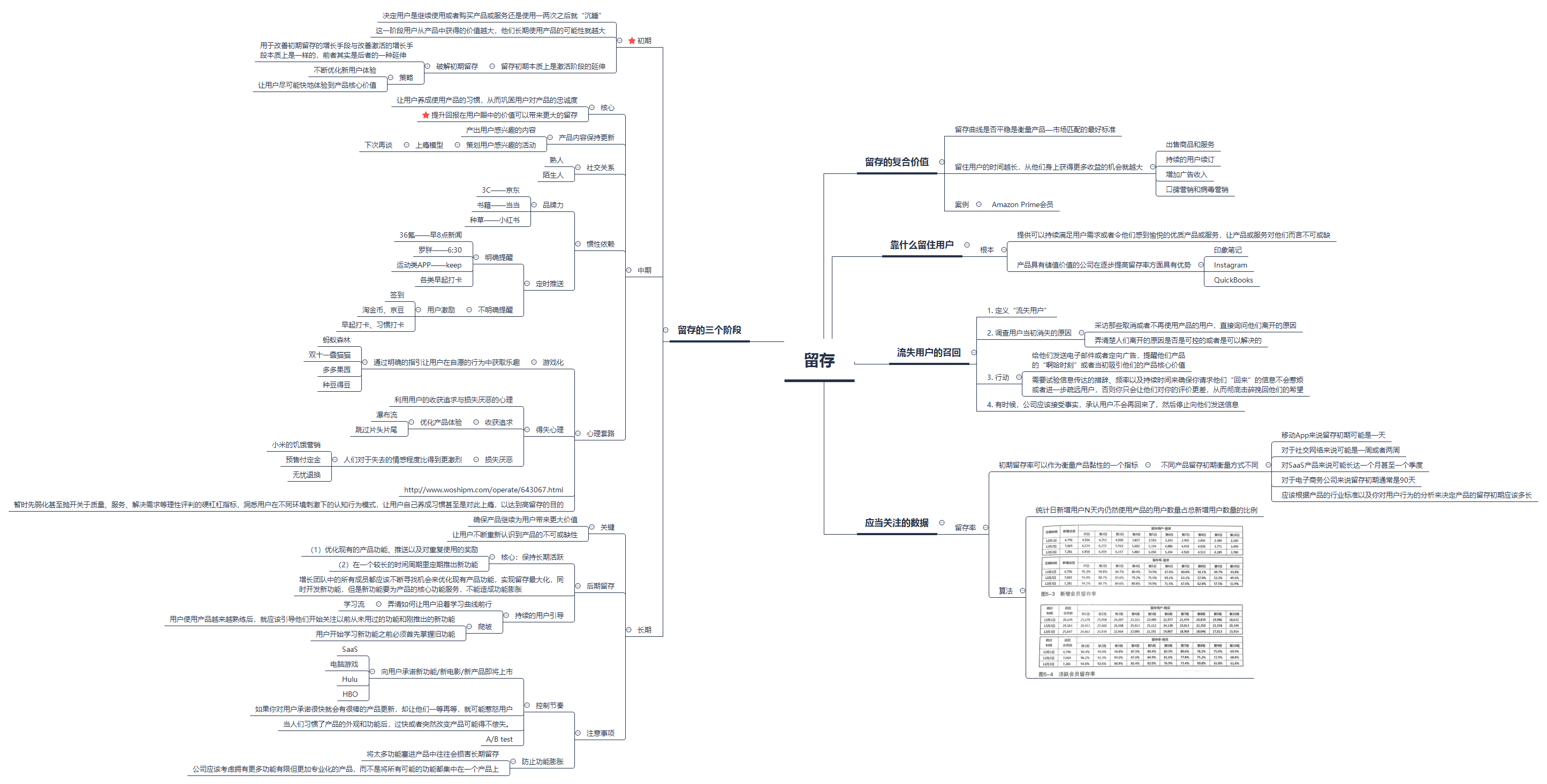

用户留存

Fred Reichheld的研究表明:用户留存率每提高5个百分点,产品的利润就会提高25~95个百分点(Fred Reichheld, “Prescription for Cutting Costs,” Bain & Company report (n.d.))。留住用户的时间越长,从他们身上获得更多收益的机会也就越大,即使产品本身无法依靠出售商品或服务获利,也可以通过大量的流量吸引广告商的投资。

另一方面,留存曲线也是衡量产品PMF(Product-Market Fit,产品-市场匹配)是否平衡的最好标准,如果无论团队怎样努力,产品的留存曲线依然持续走低。那么产品所解决的需求很可能是一个伪需求,需要改变产品方向甚至及时止损,趁早放弃这个产品,投入新的方向。

留下用户的根本在于提供可以持续满足用户需求或者令他们感到愉悦的优质产品或服务,让产品或服务对他们而言不可或缺。

相对而言,具有储值价值的公司在提升留存率方面有着天生的优势,因为储值本身就增加了用户的沉没成本,产品的实用性也会随着时间的推移而逐渐增强。这也就是为什么微信这类社交产品有如此之高的护城河,社交关系的沉淀就是用户在产品内的重要储值,在设计产品时也应该尝试结合产品核心价值增加用户在储值方面的功能。

初期留存

初期留存对产品而言非常关键,它决定了用户是继续使用,购买产品或服务还是使用一两次之后就“沉睡”。

留存初期在本质上其实是激活阶段的延伸,其核心就在于让新用户更快地体验到产品的“啊哈时刻”(>Aha moment>)。

中期留存

一旦跨过留存初期,用户就进入留存中期,此时产品带来的新鲜感开始褪去。

留住用户的核心就在于让使用产品成为一种习惯,让用户逐渐从产品或服务中获得满足感,巩固用户对产品的忠诚度。接下来我们剖析一下中期留存的关键点

产品内容保持更新

这一点相信不用多说大家也能想到,大家使用产品的目的是为了解决自己的需求,而用户需求的解决途径当然就是产品的内容,没有新内容产出的产品很容易就会被竞品挤掉,这点对于工具类产品尤为明显。

因此工具类产品往往都在发掘产品的社区功能,现在看来往往当UGC和PGC相结合时效果更好,引导用户生产内容,增加用户在app内的储值;音乐类产品和视频类产品利用自身大量播放明星音视频,距离明星更近的特性甚至有向着微博发展的趋势,比如明星入驻、饭圈和打榜等功能板块的出现。

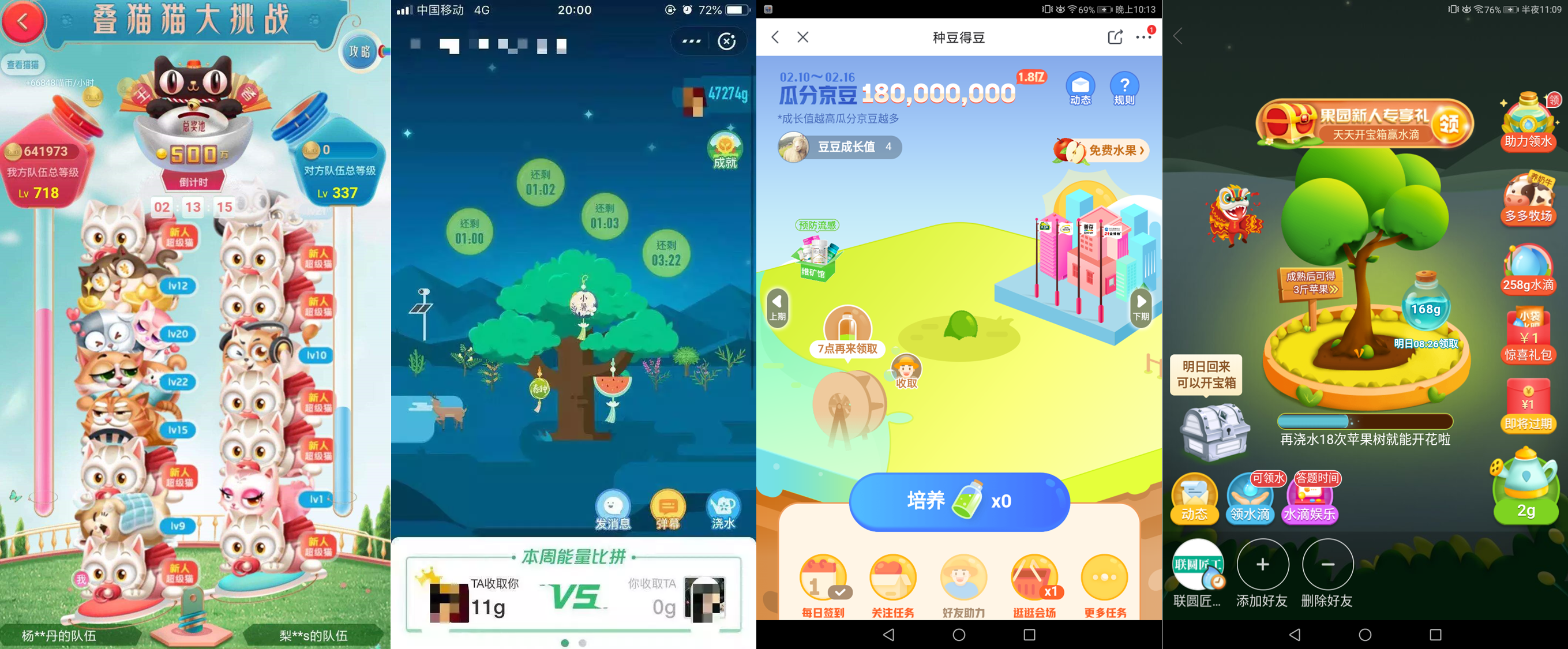

游戏化的本质是通过明确的指引让用户在自愿的行为中获取乐趣,在设计游戏时可以暂时先弱化甚至抛开关于质量、服务、解决需求等理性评判的硬杠杆指标,洞悉用户在不同环境刺激下的认知行为模式,让用户自己养成习惯甚至是对此上瘾,以达到增强用户黏性的目的。

游戏化的玩法除了可以用于用户激活,还能用于用户留存,实际上,它在用户留存上发挥的效果更大。除了能在一些短期活动中大显身手,比如每年双十一都被淘宝支配的恐惧——叠猫猫、盖楼、喵铺,其更重要的点在于能够在一些长期的产品运营活动中培养用户的习惯。比如支付宝的蚂蚁森林、京东的种豆得豆还有拼多多的多多果园等。

在设计这些活动时可以利用用户的得失心理,即利用用户收获追求与损失厌恶的心理来设计。

在收获追求方面,主要通过不断优化产品体验实现,比如使用瀑布流替代翻页的UI设计让用户能持续不断地刷到内容,通过跳过片头片尾让用户模糊集与集之间的界限,让用户在不知不觉中就看了一集又一集。不仅增加了用户的使用时长,还给予了用户更好的观剧体验。

但人们对于失去的情感往往比得到更加强烈,因此利用用户损失厌恶的心理能更好地激发用户的参与,比如年年双十一都有的定金膨胀,交了定金的买家即使在双十一开始时不想买了,也很少能下决心放弃这些定金不买。甚至是各大电商平台推出的七天无理由退换,通过给买家留以退路降低买家的决策难度,最终促进交易的达成。而商品到手后,买家除非有明显的心理落差,对于一些并非必须要退的商品往往选择不退货,据此提升ARUP(Average Revenue Per User,平均单用户收入)。

又如小米擅长的饥饿营销,早年间的抢F码本身在一定程度上就区别了米粉和群众,抢到资格的购买者往往不会放弃这一机会,他们会认为放弃购买不仅失去了一部手机,还放弃了时间成本、稀缺性等超预期的溢价因素。因而一款手机在销售时不仅成功率高,不占用库存,又能在社会上形成口碑营销,一次次破圈。

社交关系

关于熟人社交在促活上的玩法我们以微信读书为例,引导微信登录后,微信读书便申请共享微信好友,引入熟人社交关系。之后利用好友正在读以及免费赠书引导用户开始读书,利用用户的攀比心理及贪婪心理设计了读书排行榜及读书时长赠书币/免费阅读时长的活动增强用户黏性。还通过好友的想法将用户喜欢在书上做批注的习惯放大,增加了与好友甚至是陌生人互动的机制,鼓励用户生产内容,在产品内储值,增加用户离开时的沉没成本。

微信上各种各样的微信群,甚至是很多所谓由于各种原因加上的微信好友,很多情况下大家也都彼此不熟但仍可以一起social,这也是微信的陌生人社交。微博里的饭圈群组,抖音、小红书里的KOL,虽然这些陌生人社交都是弱关系,但如果我们的产品定位并不是社交产品,这种弱关系能够达到增加用户的沉没成本,维持用户粘性的目的就足够了。

惯性依赖

让用户形成对产品的惯性依赖是用户中期留存阶段的核心。培养用户忠诚度的最经典方法即为形成品牌力,让用户一有需求就立即联想到你的产品,这一点在早期的电商产品中体现的较为明显。

譬如一想到买3C产品,就想到京东上看看,因为不容易买到3C产品的假货;一想到买书,第一个想到的电商平台就是当当,因为这里的书又多又全;一想买买买却又不知道买什么好,想被种个草,就想打开小红书,因为好像大家都曾在小红书上被种过草……

品牌力固然强大,但也有弊端,首先是品牌力一旦形成也可能会对产品后续的转型形成阻力,另一方面,品牌力的形成需要长时间高投入的营销成本。在产品市场愈加饱和的今天,主赛道早已被头部玩家塞满,只能在一些小赛道上发力,品牌力形成的成本也水涨船高,ROI怎么算也高不到哪去。

根据用户行为公式:行为>=>(欲望>->摩擦)>*>助推>+>奖励,我们可以通过助推培养用户对产品的惯性依赖。

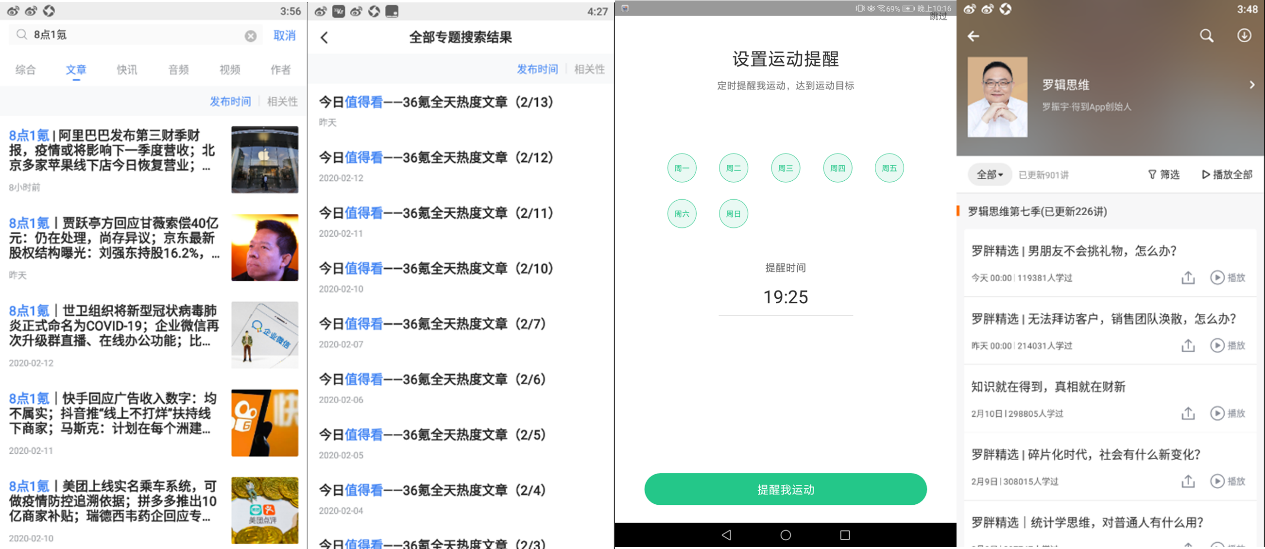

这里说的助推就是产品的定时推送,有些定时推送是提前告知用户明确时间的,比如36氪每天早上8:15的8点1氪和每天晚上11:00的今日值得看;罗胖每天曾经早上6:30的罗辑思维(现在改为每天0:00),再如keep登录时就让用户根据自身情况设置每日提醒时间……这些都是给用户提前且明确的定时助推,培养用户的行为习惯。

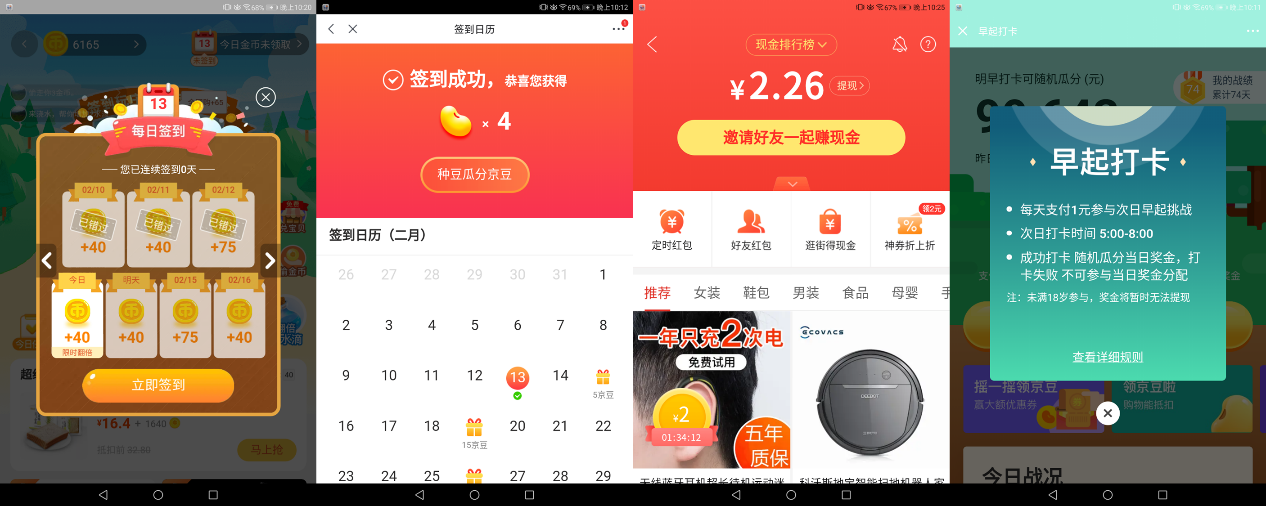

还有一些不固定时间的提醒,通过微小的用户激励刺激用户每天都进入app,最终养成习惯。大家最熟悉的就是各类app都有的每日签到;再比如淘宝的淘金币,京东的京豆,拼多多的签到领红包;再升级一点还有习惯打卡活动,比如京东金融上每天6:00~8:30的早起打卡分钱活动……

相对而言,固定时间的提醒可能比不明确时间的提醒更不易遭到用户反感,告知用户就像是和用户提前签订了一个契约,尤其当这个契约还是由用户自己设计的。keep之前的每日运动提醒默认在晚上7:55,经过不断的迭代更新,现在也改为了在用户登录时自行设置。

长期留存

对于长期留存,运营的关键在于确保产品能继续为用户带来更大价值,让用户不断认识到产品的不可或缺性。当引导用户形成习惯后,如果没有给用户新的刺激,再加上竞争对手的不断涌现,用户很容易流失到其他产品,可以通过不断优化产品功能,改变UI设计,给用户带来新鲜感的同时也减少了竞品的替代风险。

有研究表明每次更新版本都可以刺激用户活跃一段时间,但要特别注意认真写更新说明,提高用户更新完随便打开的兴趣。

另一方面,当用户对产品有了一定的熟悉程度,掌握了产品的核心功能,有了一定的产品忠诚度,就可以引导用户开始关注以前从未使用过的功能或是新推出的功能。关于新功能的学习可以借鉴我们在用户激活中说过的“学习流”,引导用户沿着学习曲线前行,感受产品为自己带来的更深的价值。

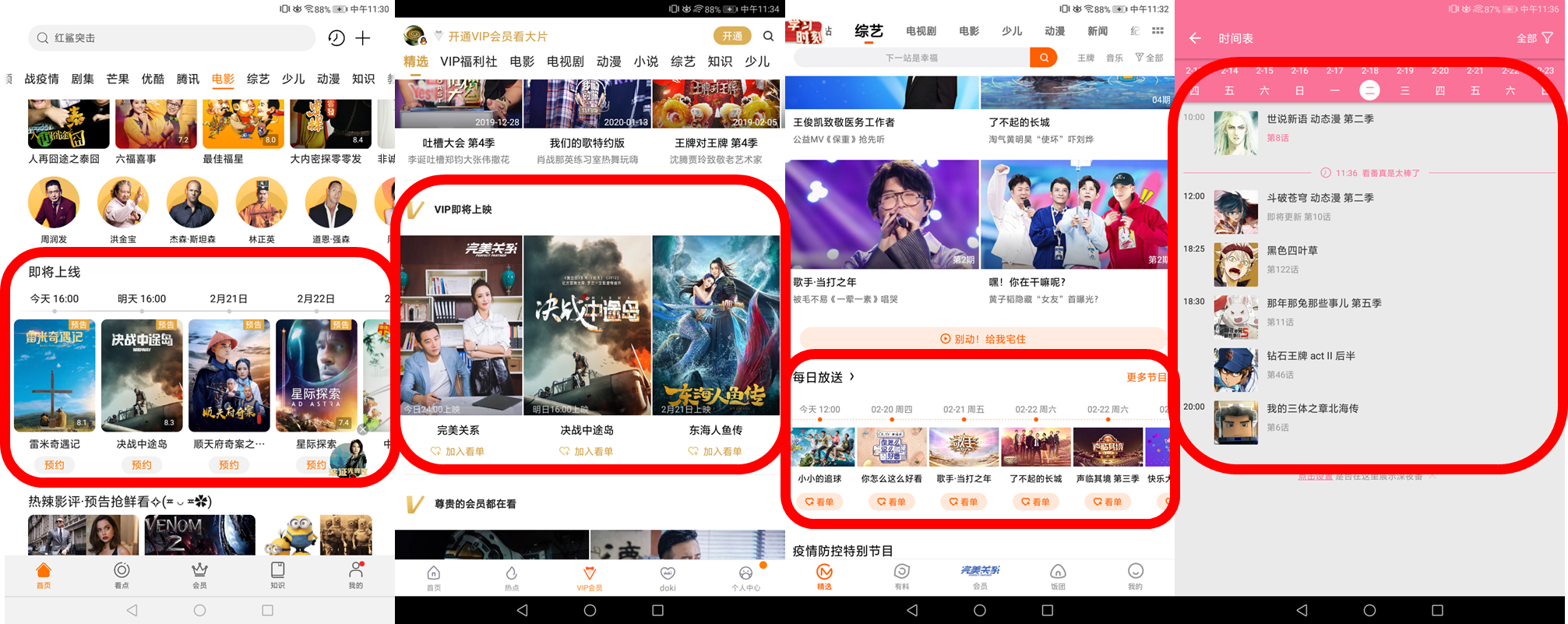

如果能对新功能的上市进行预告,告诉用户马上会有新功能或者新产品以及这能给他们带来什么好处,可以有效地诱导用户一直使用产品。这一点在视频软件中已经获得了广泛的运用,比如各类视频app都会将平台即将上线的电影以时间线的方式清晰地展现给用户,我们又会因为某个平台网综的即将上线而重新下载了曾卸载过的app,因为某个番剧的即将上映而每天都在期待。

但这里需要注意的是要控制更新的节奏,当人们习惯了产品的外观和功能后,过快或者突然改变产品可能得不偿失。另外太多功能的添加又是对产品而言是一种挑战,尤其当你的产品架构不足以承受那么多功能时,新增功能很可能会伤害用户对产品原有核心价值的体验,譬如越来越臃肿的58同城。

好的产品应该既留出了足够的空位保证后续功能的拓展,又能在拓展功能时保证不对产品的核心功能造成损失,微信这种超级app就是这类产品的代表。

流失用户的召回

最后,随着产品使用寿命的延长必然会伴随着用户的流失,因此,产品长期留存的另一问题就是流失用户的召回,而且还应该付出足够的精力去做用户召回。毕竟对流失用户的召回成本和ROI都比拉取新用户更有优势,流失用户的召回首先要对流失用户进行定义,比如半年未在平台内下单,3个月未登陆过app等,需要视产品的特性而定。

用户召回的第二步即为调查用户当初消失的原因,弄清楚离开的原因是否是可控或可以解决的。对于那些用户认为产品“不符合需求、对产品不感兴趣” 的用户就无需再花过多成本去召回了;重点应放在那些因为“产品功能不好用,竞品打击”等原因而离开的用户。

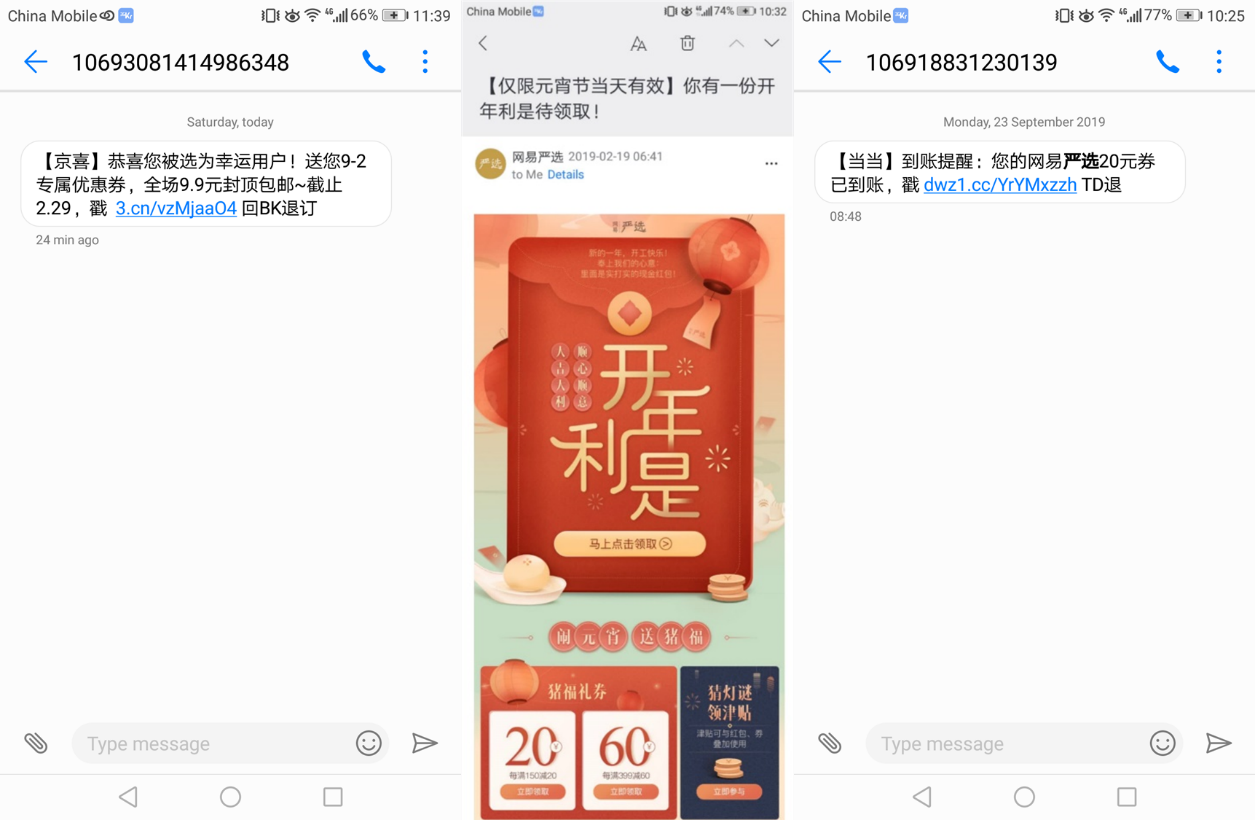

调查流失用户有三种方法,首先我们可以直接通过邮件或短信对他们进行问卷调查,可以包装成对对全体用户进行的问卷调查以防用户反感。但对流失用户而言,因为他们很可能已经对产品失去了兴趣,对填写调查问卷自然也没什么动力,除非有让用户感到有足够价值的奖励可以撬动他的欲望,否则他们很可能会对其置之不理。

网易严选的问卷以抽取50元话费红包为杠杆撬动用户填写问卷的欲望,这对于用户第一次填写可能有较大的吸引力,但当用户填写后却未被抽中,相似的问卷在下一次就很难再次引发用户的点击,如果又无合适的结果反馈,甚至会让用户对产品产生消极感受。

第二种方法则是通过对流失用户在产品内的行为数据以及问卷的反馈对用户进行聚类,甚至画出这类用户的用户画像,再结合用户本身在产品内的标签或画像,对不同类型的用户设计个性化的召回策略,最大化地提升召回率。

如果产品内的用户数据不充足,比如用户在注册时没有提供完善的身份信息或无法获得流失用户的去向。第三种方法则是通过其他第三方数据平台购买这些用户数据,完善用户画像,以确保自己能更有效地召回,是否决定购买则需要负责人事先评估好购买的ROI,先进行小规模的测试,根据测试结果决定是否对信息量进行扩大。

用户召回的第三步为根据先前制定的召回策略进行个性化召回,常见的策略有邮件通知(EDM),短信推送(MMS),产品移动推送(push),广告以及产品联动。在文案中鲜明直接地提醒他们产品的“啊哈时刻”或者当初吸引他们的产品核心价值,有时还需要提供一些用户奖励,切勿长篇大论。

在英曼,摩根找出那些曾经在网站上看过文章但已经三周没有访问的用户。鉴于许多用户都是按月订阅,所以他推测那些每月访问次数不足一次的用户更有可能注销账号。因此团队向这些用户发送邮件告知他们过去几周发生的重大新闻,并且通过行为召唤鼓励他们回来重新使用网站。收到邮件通知的用户中重回网站的比例比没有收到邮件的对照组高出了29.4%。(肖恩·埃利斯 摩根·布朗《增长黑客》)。

文案的设计需要注意信息传达的措辞、频率以及持续时间来确保你请求他们“回来”的信息不会惹烦或进一步疏远用户,甚至还需要根据不同用户对召回信息的接受度对用户进行分组个性化召回。这点对于日益更新的技术可能已不是难题,关键在于是否能够有这样的意识,否则你只会让他们对你的评价更差,从而彻底击碎挽回他们的希望。

有时,公司也应该接受事实,承认用户不会再回来了,停止对他们的召回,可能用户后面会因为一些你意想不到的原因就回来了。比如有的人因为自己追的星糊了,发誓再不追星,于是卸载了微博,一段时间内任凭你如何召回ta也无动于衷,可不知道哪一天ta就被自己的朋友安利了新爱豆,再一次下载了微博,重新开始了真香的追星之旅。

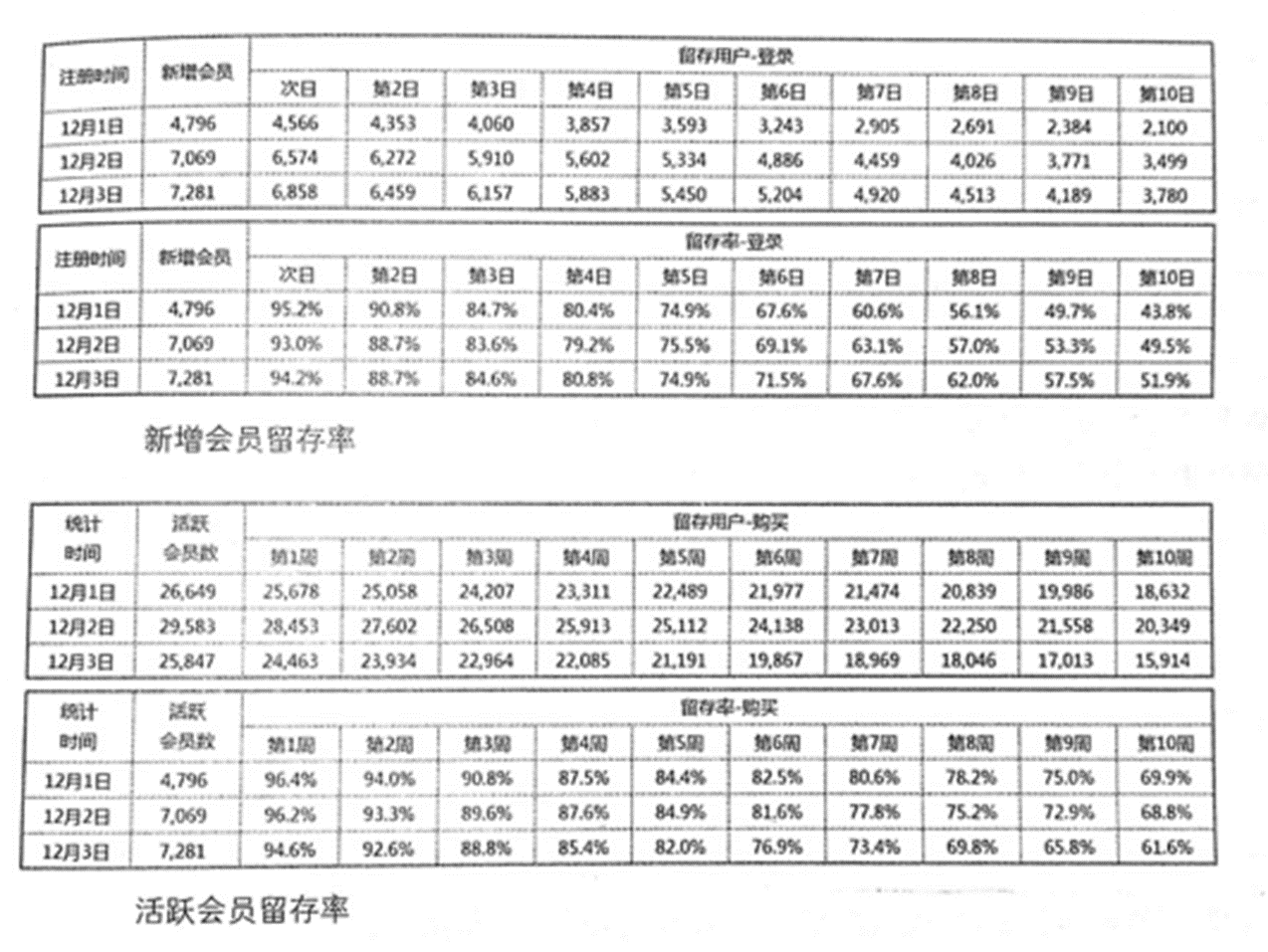

留存率

在提升用户留存时,留存率是我们必须要关注的指标,尤其是在留存初期,它体现了产品的粘性和用户对产品的忠诚度。

但是不同产品对留存初期的衡量方式不同,对移动app来说留存初期可能是一天;对社交网络来说可能是一周或者两周;对SaaS(software as a service,要是to B端的产品)来说可能长达一个月甚至一个季度;对电子商务公司来说留存初期则通常是90天。应根据产品的行业标准以及你对用户行为的分析,来决定产品的留存初期应该多长。

关于留存率的算法,可以推荐下面的一种算法:统计日新增用户N天内仍然使用产品的用户数量占总新增用户数量的比例。

例如7日留存:第N+7天内再次使用产品的用户数量/第N天新增用户的总数量,其他每一天都类似,为了更好体现某次运营活动每个渠道带来的用户质量,可以将用户留存绘制成如下的表格辅助分析:

我们常说“生于拉新,死于留存”,随着流量红利的消失,用户日渐难以取悦,做好用户留存无疑是互联网企业能否稳定存在的关键。虽然文章讨论了很多产品留存的案例,但这一切的前提都是你的产品对于用户是有价值的,真切地解决了用户的需求,但又非市场里的唯一选择或必须长期使用,同时需要用户的坚持投入。要想让用户愿意长期留下来,形成使用习惯,除了确保产品内容的价值外,还需要在用户心理的各个节点上进行适当的引导与刺激。

就是说随着行业的发展,行业竞争越来越充分,用户的各种刚性需求基本已经被满足,移动用户的人口红利慢慢消失,中国互联网已经从低成本获客时代进入到了精细化运营和变现的时代,变现效率的高低直接决定了企业的生存质量。

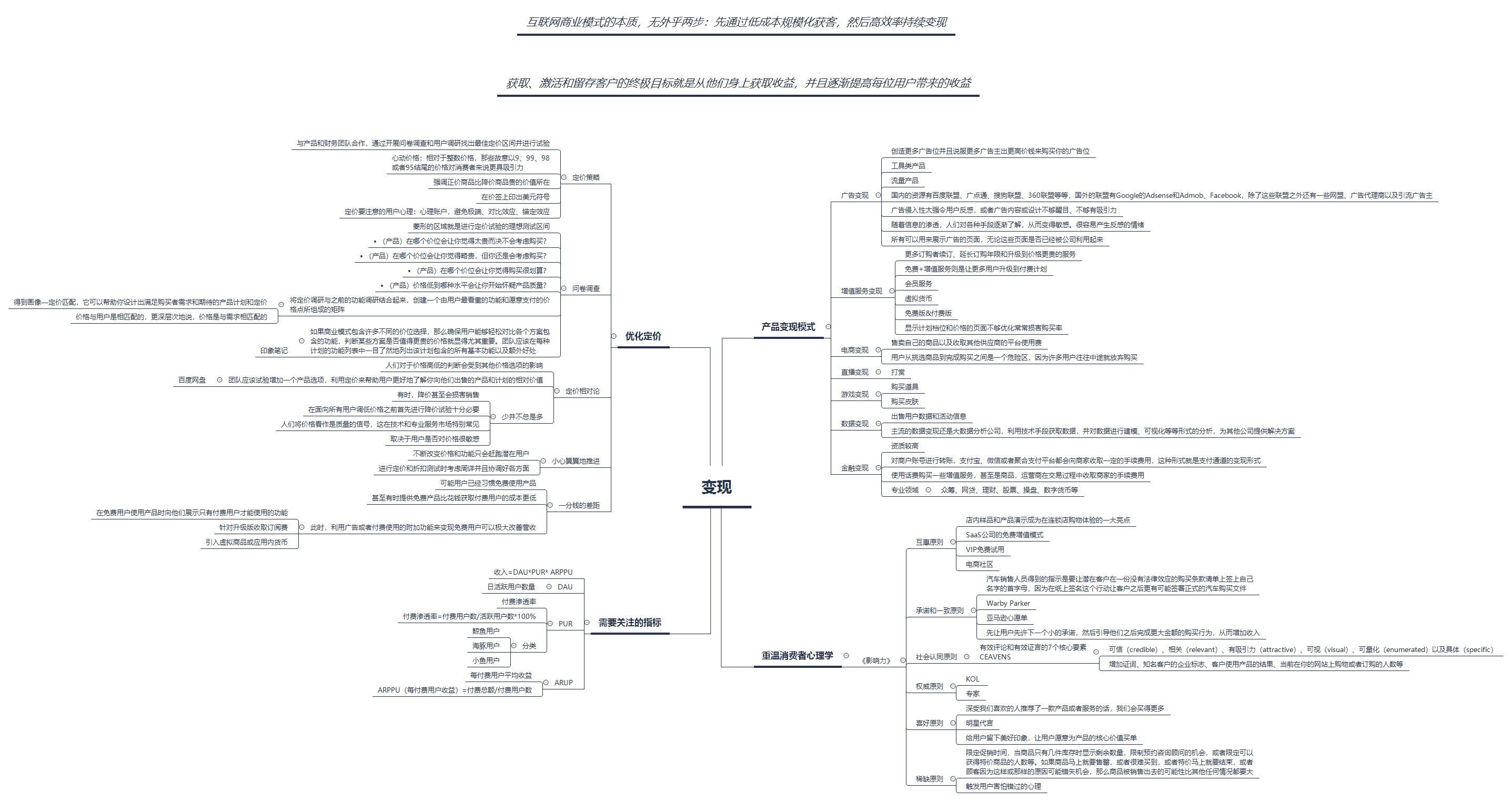

这里,我们将要讨论的就是如何提高企业的变现效率,即如何在用户身上实现更大收益,首先看一下这篇文章的思维导图。

产品变现

产品变现的七大模式

获取、激活和留存客户的终极目标就是从他们身上获取收益,并且逐渐提高每位用户带来的收益,也就是提高用户的终身价值。

互联网商业模式的本质,无外乎两步:先通过低成本规模化获客,然后高效率持续变现。

在这里我们先讨论一下互联网产品商业变现的七大模式,每种变现模式都有值得展开的细节。

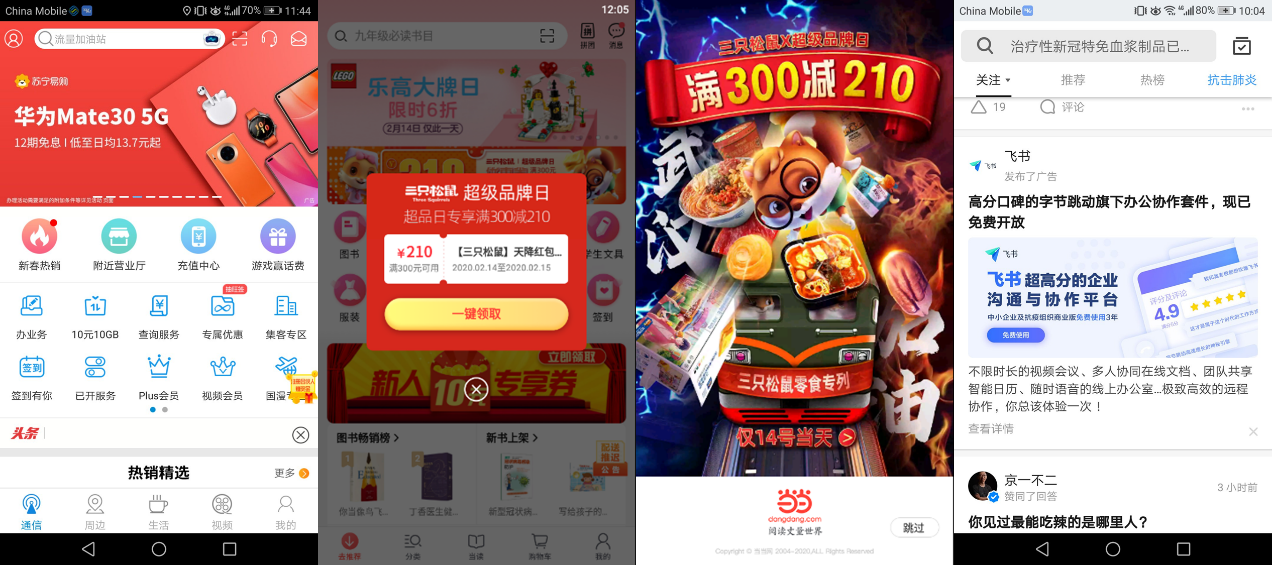

广告变现

从钱的来源区分,变现的方式可以分为广告主付费和用户付费,广告变现无疑是前者,也是所有变现模式中普适性最强的一种变现模式。

一般而言工具类产品和流量类产品最直接的变现模式就是广告,常见的形式有Banner广告、插屏广告、信息流广告、开屏广告、激励视频广告等。

有些工具类产品虽然没有广告,但他们利用免费产品带来的流量为自己的其他广告产品引流,从而实现商业变现,比如搜狗和360,都是利用搜狗输入法或360安全卫士向自家浏览器等有足够变现能力的产品上引流。

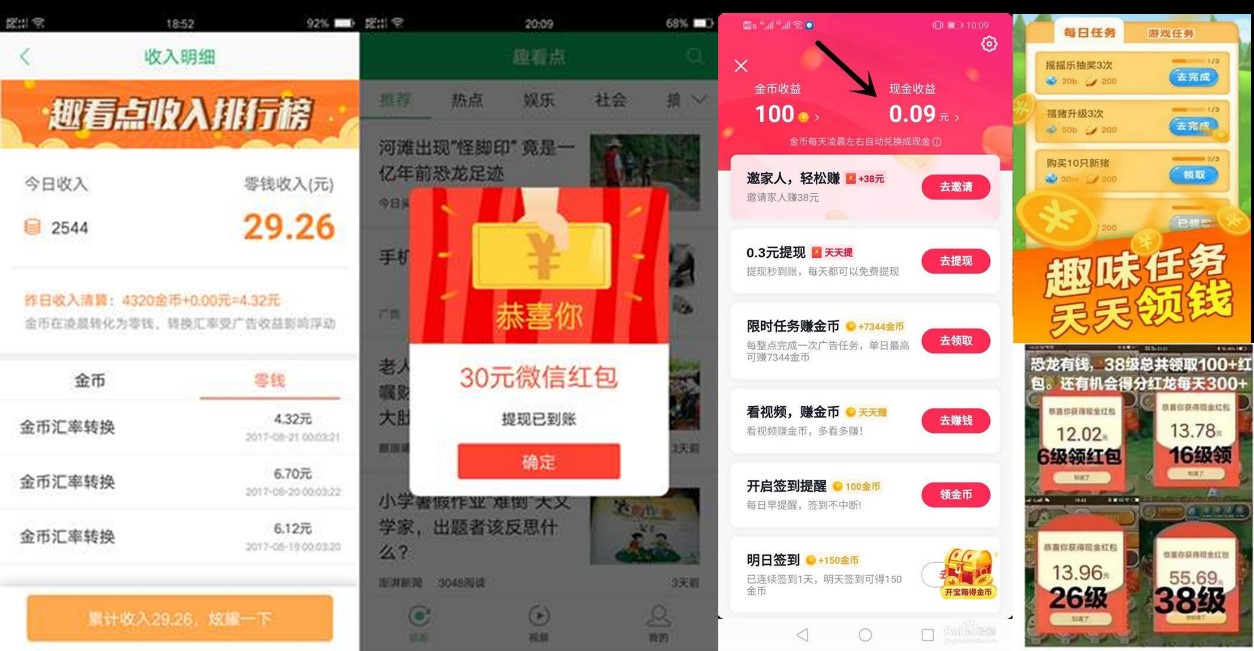

还有一种新型的广告变现模式就是单纯鼓励用户看广告,每看一条广告就对广告收益进行小比例分成,平台方获取大部分的广告抽成。

这类产品主要针对三四线城市用户,通过占用他们的时间观看广告进行变现,产品的广告主也多为面向下沉用户的产品,比如趣头条,抖音极速版,今日头条极速版等,在下沉用户群众也是风靡一时。

还有一种广告变现模式在下沉用户市场中风靡,这种广告app以游戏的方式呈现,让用户通过玩游戏看广告赚钱,以游戏化方式刺激用户使用,比如网赚手游恐龙有钱,全民养猪,闲来斗地主赚金版等。

对于广告这种变现方式而言,企业关注的核心要放在创造更多广告位并且说服更多广告主出更高价钱来购买你的广告位,但要防止广告侵入性太强令用户反感,或者广告内容或设计不够醒目、不够有吸引力。

随着信息的渗透,人们对各种手段逐渐了解,从而变得敏感,更容易产生反感的情绪。

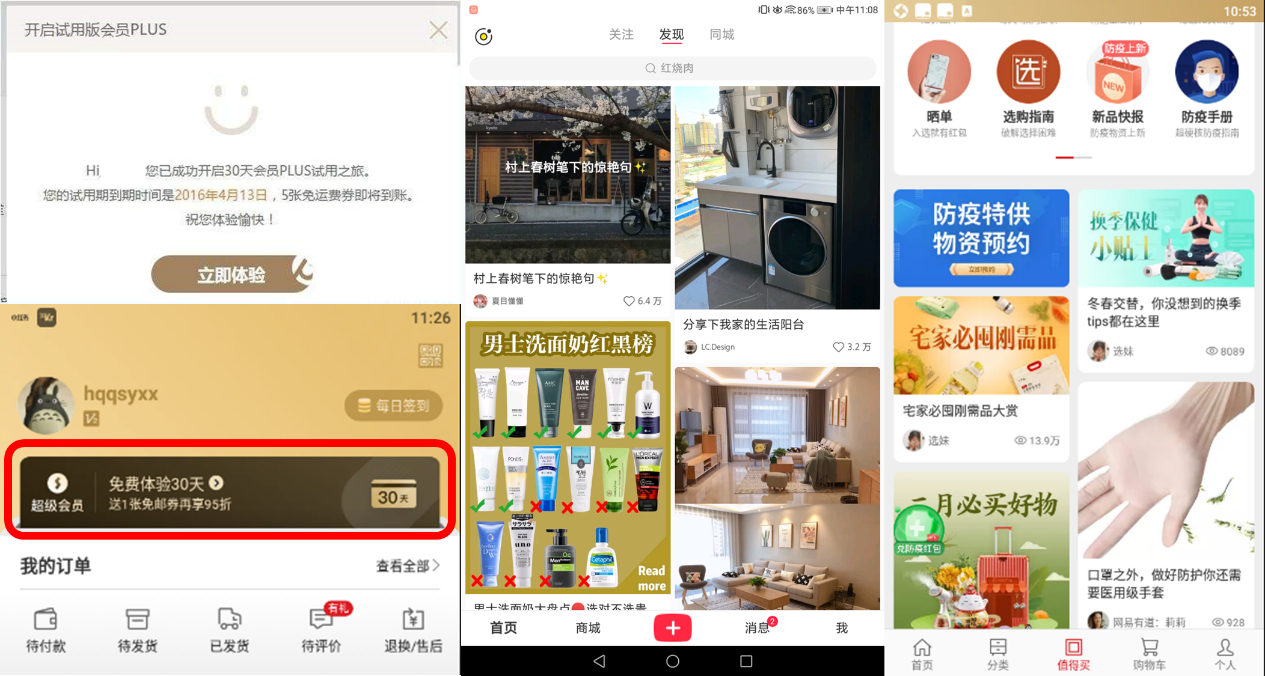

增值服务变现

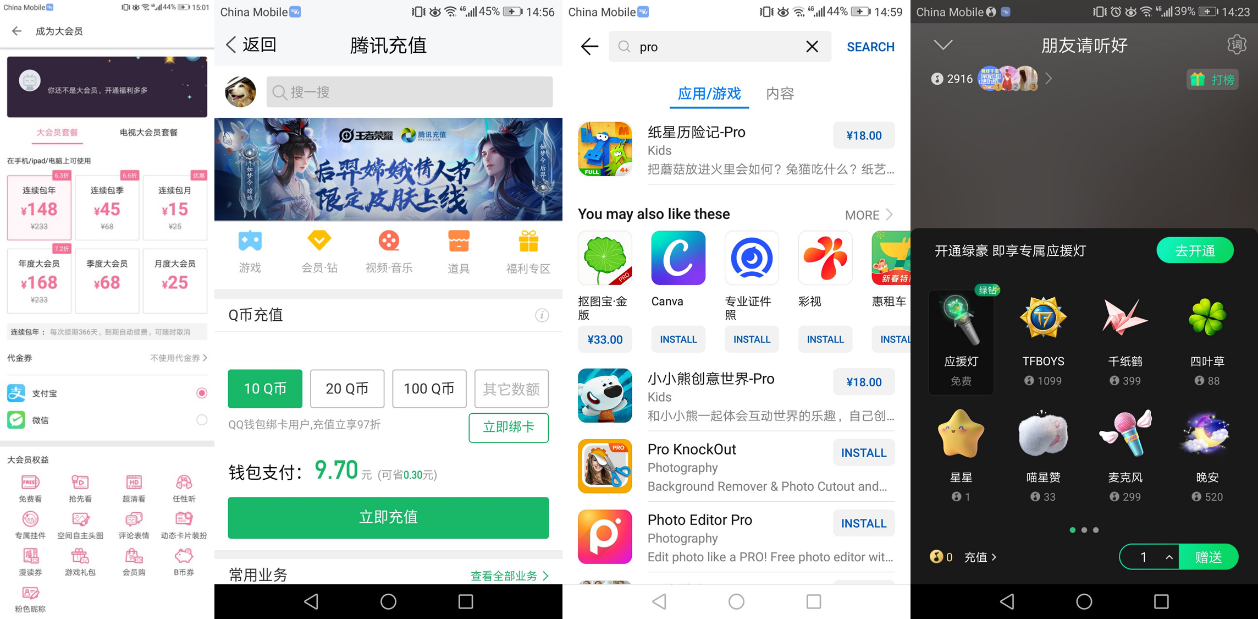

增值服务最早从运营商演变而来,比如早年的手机报、彩铃等,现在增值服务中最常见的是会员,虚拟货币,付费版软件等。

这类变现模式也被运用的较为普遍,比如工具类软件的付费版,付费功能等,各种平台的VIP会员,还有早年间风行一时的Q币Q钻演变到现在变成了为爱豆应援的各类应援物等。

提升这种变现方式变现效率的核心在于让更多订购者续订、延长订购年限和升级到价格更贵的服务。

引导用户升级到更贵服务难免会损害用户体验,因此更需要注意方式方法,让用户接受企业的恰饭需求,付费后也能切实戳中用户的需求,让用户获得更好的体验。

说明好各种服务的功能、价格以及计划档位的页面,显示计划档位和价格的页面不够合理常常会损害购买率,甚至导致用户的流失。

电商变现

电商变现顾名思义,其变现方式分为售卖自己的商品或是收取其他供应商的平台使用费和营销推广费。

但并不是电商app才可以通过电商实现变现,比如抖音快手纷纷在2018年开通了电商功能,实现了直播和短视频+网购的变现闭环。

越来越多的垂直领域app也纷纷引入电商元素获取收入,如小红书从2013年PC端的PDF版攻略,再到推出专注于海外购物信息分享的UGC移动端社区app,到2014年完成了向跨境电商、综合电商的商业转化。

健身类产品keep,女性产品美柚,手账类产品时光手账……各类工具类产品也纷纷推出电商功能完成工具+社区+电商模式的商业闭环,有些平台甚至还会在平台内引入直播功能,带货的同时还提升了产品的活跃度。

电商涉及仓储、物流、配送等等,这种变现模式的风险就在于对于中小型非专业电商平台,全产业链难以实现全覆盖,对商家的监管经验不足,一开始需要小步前进,避免引入电商后对平台形象产生的不利影响甚至法律问题。

直播变现

直播的形态虽出现较晚,但也已经有了多年的发展,目前趋于稳定。

目前主要变现方式为平台对主播礼物打赏的抽成、知识付费直播抽成和带货直播的抽成,关于带货抽成的部分我已经放在了电商中讨论。

除了在一些传统的直播产品,各类视频社区和社交类产品、工具类产品也逐渐发展了直播的形式,知识付费直播则发展得较晚,但在知乎、得到等知识社区类app内也已经十分普遍,平台主要依靠每节课付费的抽成变现。

数据变现

说到数据变现,可能很多人想到的是企业通过用户数据和活动信息牟取盈利。

但更加主流的数据变现模式还是通过技术手段获取信息,再按照企业需求对数据进行建模可视化分析,为企业决策做数据支持,提供解决方案。

比如大数据征信评估、大数据支撑的咨询研究报告、数据精准营销等,这些数据公司主要偏向于B端,对C端用户而言相对陌生,他们主要通过数据交易市场进行交易,如中关村数海大数据交易平台,湖北华中大数据交易所,上海数据交易中心等。

游戏变现

游戏变现大家都很熟悉,历史悠久,亘古不衰。

鉴于其变现能力的强大,早年间的很多网游玩家也纷纷向手游市场进军,腾讯、网易、B站等互联网企业的最大利润来源就是游戏。

游戏的一种变现方式是通过游戏的一次性购买盈利,以单机游戏为主,但更为流行,变现效率更高的模式是免费玩的在线游戏,其本质还是通过增值服务变现,从购买游戏时间——点卡到购买游戏道具、皮肤等。

在游戏的发展过程中发现早期以购买道具为主要盈利模式的游戏容易造成氪金玩家的过于强大,伤害普通玩家的游戏体验,造成恶意竞争,不利于用户的留存。

后面很多游戏纷纷转向通过卖皮肤、装饰等满足氪金玩家的独特性、虚荣心,而不对普通玩家的游戏体验造成本质上的伤害,最典型的游戏即为王者荣耀。

此外,广告当然也仍然是游戏的一种变现方式,只不过这里的广告更多的是激励视频,即看一次广告就可以免费获取一次复活的机会或领取一个道具。

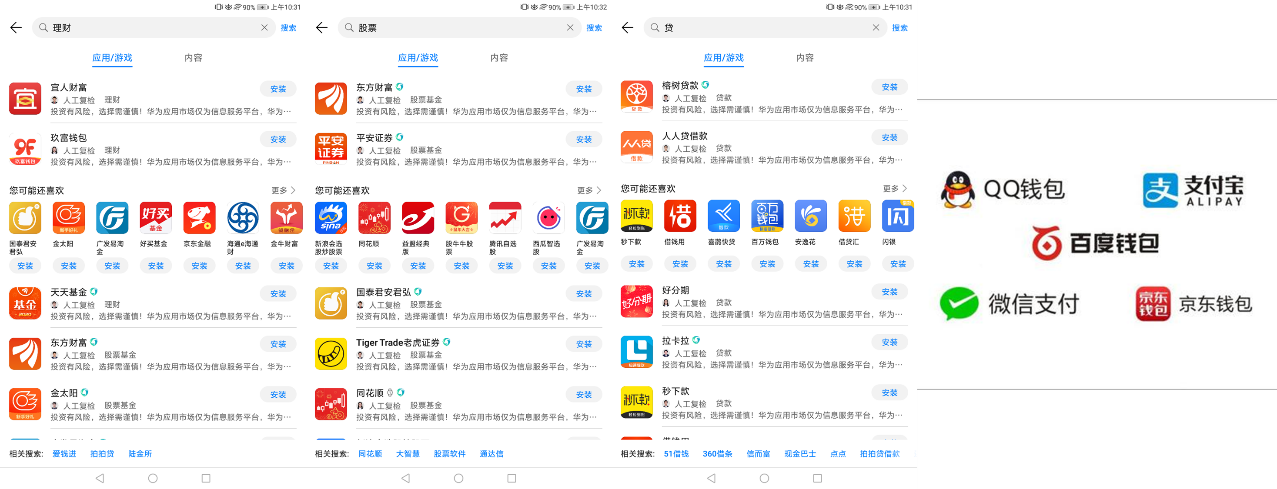

金融变现

金融变现是一种需要资质,门槛较高的变现方式,比如网贷、理财、基金、股票、数字货币等,以金融变现为主要变现方式的产品特点鲜明,基本上从产品名就能一眼看出,如宜人贷,悟空理财,任性贷等等,但由于此前频繁的P2P暴雷,中小型企业的市场已基本被大企业吞并。

除了销售金融产品外,支付通道也是一种金融变现模式,如支付宝和微信支付,作为支付通道,其盈利模式有以下几种:

1)余额投资

即使交易频繁,但支付通道中依然能够稳定沉淀大量的用户余额,淘宝商家也需要交纳一定量的保证金,这时支付通道就像一个网上银行,平台可以利用这笔钱投资、贷款等,即使是存在银行,每日也可收取高额的利息。

2)服务费

在对个人用户进行转账时,平台不会收取用户的手续费,但如果是对大型连锁超市这种企业账户进行转账消费,支付通道便会向商家收取一定的手续费用,另外,余额宝等理财相关业务以及缴纳水电费等功能的服务费也由支付宝收取。

3)广告收入

这点不用多提大家也可以理解,作为高流量,高日活的支付平台,其广告位也可为企业提供大量收入

如何优化定价

增加营收的核心在于向用户提供让他们觉得很有吸引力而且最能满足他们需求的产品和服务。

在找到自己产品的变现模式后,下一步要做的就是绘制基本线路图,找到最重要的增收环节,分析哪些环节带来的收益最高,需要以这些环节为杠杆最大化撬动变现效率,哪些环节是夹点,即损失潜在收益的地方,需要反复测试优化,找出填补收益漏洞的方法。之后便要开始优化产品或服务的定价,提高变现效率。

定价策略

威廉·庞德斯通曾在在他的书《无价:洞悉大众心理玩转价格游戏》中提到过“心动价格”(charm price),即相对于整数价格,那些故意以9、99、98或者95结尾的价格对消费者来说更具吸引力。作者研究了1987—2004年发表的8份研究表明,心动价格相比数值接近的整数价格可以将销售额提高24个百分点。其他使用心理战术的策略包括强调正价商品比降价商品贵的价值所在,在价格前印出美元符号,这些都可以影响用户行为。

问卷调查

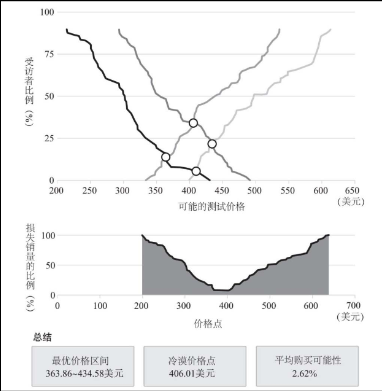

定价的另一种方式被称为菱形定价法,下图中四条曲线围成的菱形部分就是定价的合理区间,企业可以对区间内的价格进行测试,得出最优的价格。

其中四条线按照颜色由深到浅依次代表了用户觉得价格过低以至于令人怀疑产品质量的定价曲线,价格合理并让人觉得划算的定价曲线,价格合理但让人觉得稍贵的定价曲线,价格过高让人觉得价格与价值不匹配,不值得购买的定价曲线。

可以尝试通过问卷调查得到用户对于上述四个问题的答案。当然最终价格的确定还要参照产品或服务的研发、维护成本及对竞品的市场调研,最好由财务团队协同制定并经过领导层的同意,经过不断的试验得到最佳定价。

不同用户需求不同,能接受的产品及其定价也就不同,因此在问卷中还应该对用户所看重的功能进行调研,结合定价调研,即可创建一个由用户最看重的功能和愿意支付的价格点所组成的矩阵,对不同需求的群组提供不同价值的服务,使得价格与用户是相匹配的,即价格是与需求相匹配的。

如此,确保用户能够轻松对比各个方案包含的功能,判断某些方案是否值得更贵的价格就显得尤其重要。团队应该在每种计划的功能列表中一目了然地列出该计划包含的所有基本功能以及额外好处。印象笔记中面向不同需求制定的丰富套餐类型就是很好的例子。

定价相对论

所谓定价相对论是说人们对于价格高低的判断往往会受到其他价格选项的影响,有时在定价是可以考虑增加一个产品选项,利用该选项帮助用户更好地了解你向他们出售的产品和计划的相对价值,这一选项被称为烟幕弹套餐,用以降低用户的价格敏感度,驱动用户购买价位更高的产品,最好的例子即为百度网盘的会员和超级会员。

百度网盘刚推出超级会员时,其价格在市场上其实相对较贵,因此团队在套餐选择上增加了烟幕弹套餐——会员,因而大大增加了超级会员的购买转化率。

定价相对论阐明的另一问题是:少并不总是多,即降低价格并不总是意味着销量的增加,有时降价甚至会损害销售。

这是因为人们将价格看作是质量的信号,这在技术和专业服务市场特别常见,降价是否能增加销售取决于目标用户对于价格的敏感度,在面向所有用户调低价格前需要先进行降价试验。

比如对于在结算途中放弃购买的用户提供25%的限时折扣,再不断降低折扣幅度,观察用户购买行为的变化,找到下单用户增长率的变化拐点,该点折扣即可作为挽回用户的最佳折扣点。

注意事项

优化定价往往伴随着价格的变动,这是用户普遍不愿意看到的,不断改变价格和功能只会赶跑潜在用户,因此在优化定价的过程中,团队务必尽量保证用户体验的前后一致,考虑周详并协调好各方面。

对中国互联网用户而言,用户早已习惯免费使用产品,缺少互联网付费习惯,建议不要通过软件付费进行变现,不如利用广告或者付费使用的附加功能来变现免费用户实现营收的改善,比如在免费用户使用产品时向他们展示只有付费用户才能使用的功能,虚拟货币等。

消费心理学

消费者行为并非总是理性或可预测的,在优化定价的过程中,消费者行为心理学的相关知识能使变现用户,增加营收更有效率,这里以罗伯特▪西奥迪尼在《影响力》中提到的影响用户行为的六原则介绍其在用户变现中起到的作用,实际上,这六大原则在整个AARRR模型的环节中都有着重要的价值,其实我们在用户激活和用户留存中都有涉及,这里首次较为系统地介绍了这六大原则。

互惠原则

互惠原则是说人们更有可能因为礼尚往来而去做一些事情,在对用户进行变现时,不妨先对用户进行给予。

比如线下宜家的体验购物,线上各类电商的社区分享,工具类产品的免费-付费增值模式以及各类平台的VIP免费试用。

本质都是让用户获得美好使用体验后对产品产生了新的需求,进而进行了功能的升级/商品或服务的购买。

承诺和一致原则

承诺和一致性原则是说已经采取过行动的人更可能再次采取行动,无论行动的大小或者内容发生了什么变化。

比如在用户激活中提过的“学习流”,游戏化等概念,都是让用户先从一些简单易上手的功能开始做起,之后再逐渐加大难度,能够有效提升用户完成整个任务的比例。

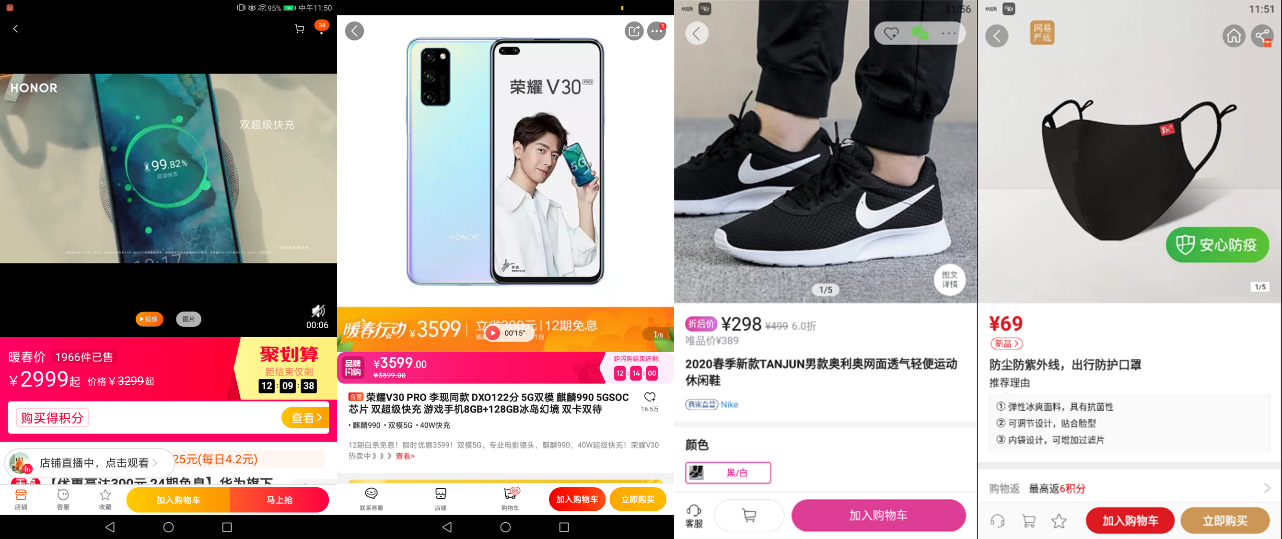

再比如电商中添加到购物车,添加到收藏等功能都是让用户先对购买表示出承诺以提高变现概率的方法。

社会认同原则

社会认同原则是指当用户感到不确定时,人们会先看别人怎么做,然后自己才做决定,也就是我们常说的从众心理。

比如在用户留存中我们曾提过的微信读书利用好友正在读,XX人正在读的功能为用户提供阅读的参考。

在用户变现方面,淘宝的搜索展示页显示的成交量和好评率,拼多多推出的拼小圈功能以及在直播平台不停滚动的某某用户为某某主播打赏了某某礼物以及打赏榜等,这些都是利用社会认同原则提升用户的变现效率。

但用户不是傻子,社会认同原则的使用前提是让用户相信,对此,书中提到了有效评论和有效证言的7个核心要素CEAVENS,即可信(credible)、相关(relevant)、有吸引力(attractive)、可视(visual)、可量化(enumerated)以及具体(specific)。

增加证词、知名客户的企业标志、客户使用产品的结果、当前在你的网站上购物或者订购的人数等,最好以照片或截图的可视化方式呈现,让潜在客户相信他们的决定是对的。

权威原则

权威原则是说人们会参考权威人士的做法来决定自己采取什么行动。

这也是为什么越来越多的电视广告开始使用科学专家站台,退而求其次也要使用领域内的KOL(关键意见领袖)在微博上发文宣传。

喜好原则

好感原则是说相比自己不喜欢或者无感的公司或人,人们更愿意和自己喜欢的公司或人做生意。

深受我们喜欢的人推荐了一款产品或者服务的话,我们会买得更多,这也是为什么在广告领域约1/4的广告都是由明星进行代言。

除了明星代言,喜好原则也说明了只有服务好用户,提升好用户的满意度,才能让用户愿意为产品的核心价值买单。

稀缺原则

稀缺原则是说当人们担心自己会错失良机时,采取行动的概率就会增加。

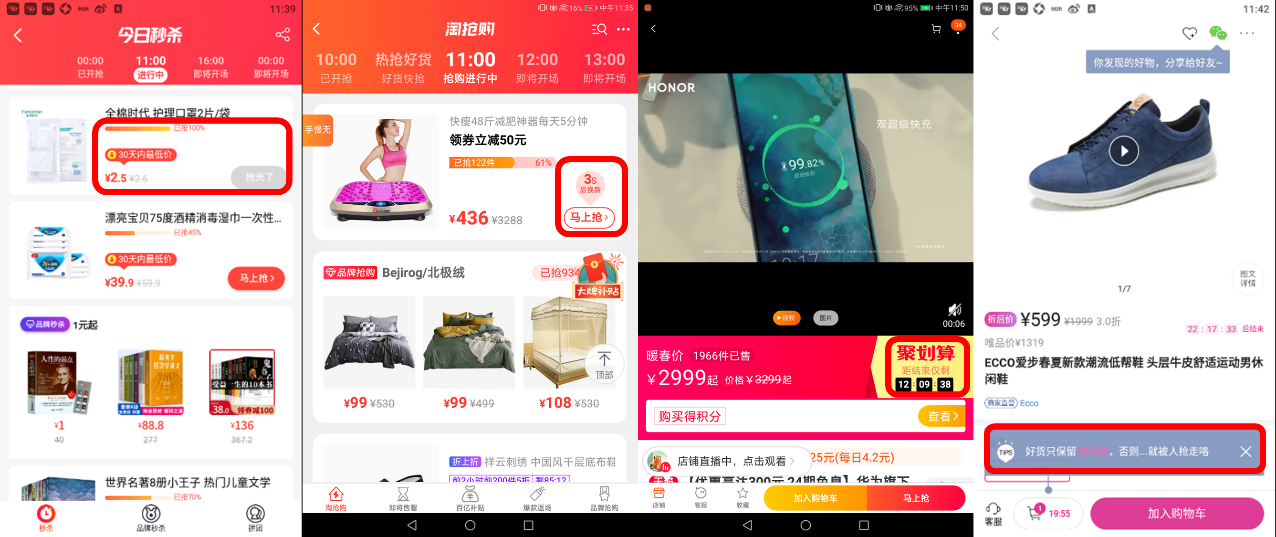

比如各类电商平台限时限量抢购的倒计时和销售进度条,淘抢购中的每几秒即会换一次产品,当商品只有几件库存时显示剩余数量,商品页内及购物车内品牌特价的倒计时,唯品会商品加入购物车后20分钟之内即会失效等,都是利用稀缺原则增加商品的销售概率。

需要关注的指标

由于收入=DAU*PUR*ARPPU,因此在用户变现时我们主要关注的指标即为产品DAU(Daily Active User,日活跃用户数量)、PUR(Pay Users Rate,付费渗透率)以及ARPPU(Average Revenue Per Paying User 每付费用户平均收益)。

DAU:日活跃用户

我们在用户激活中曾讨论过这一指标。

不同类型的产品存在不同的基准线,指标高说明用户粘性高,但如果产品的自然节奏本来就不是很高,如携程这类的旅游产品,领英这类的求职产品等,对DAU也不用过分苛求,产品本性是无法对抗的。

PUR:付费渗透率

付费渗透率即为付费用户占全体活跃用户的比例,即*付费渗透率=付费用户数/活跃用户数100%**,付费渗透率代表了用户群体的付费意愿、消费观念和目前的消费能力。

可以通过用户分层对付费渗透率进行更进一步细化,便于我们对于核心用户的针对性管理。

可以将付费用户分为:

- 鲸鱼用户,即ARPPU较高的用户,可以设定他们的平均每月花费占总用户消费额的50%;

- 海豚用户,即ARPPU中等数额的用户,可以设定他们的平均每月花费占总用户消费额的30%;

- 小鱼用户,即ARPPU较少的用户,可以设定他们的平均每月花费占总用户消费额的20%。

W-PUR:鲸鱼用户的付费渗透率=鲸鱼用户/活跃用户数量;

D-PUR:海豚用户的付费渗透率=海豚用户/活跃用户数量;

F-PUR:小鱼用户的付费渗透率=小鱼用户/活跃用户数量。

ARPPU:每付费用户平均收益

计算公式为ARPPU(每付费用户收益)=付费总额/付费用户数。

个人认为这一指标是三个指标中最容易提升的指标,也是我们在全文中一直都在提的指标。

DAU受制于产品本身的天性,PUR需要培养用户的付费习惯,ARPPU针对的是已付费用户,也即他们的付费习惯已经被建立,想办法让他们多付点钱自然比培养习惯和克服产品天性更容易一些。

用户获取和传播

一个优质的获客活动往往与用户自传播密不可分,在增长黑客——AARRR模型的最后一章,我们将同时讨论模型中的最后两个模块——自传播和获客,让整个用户增长模型形成闭环。

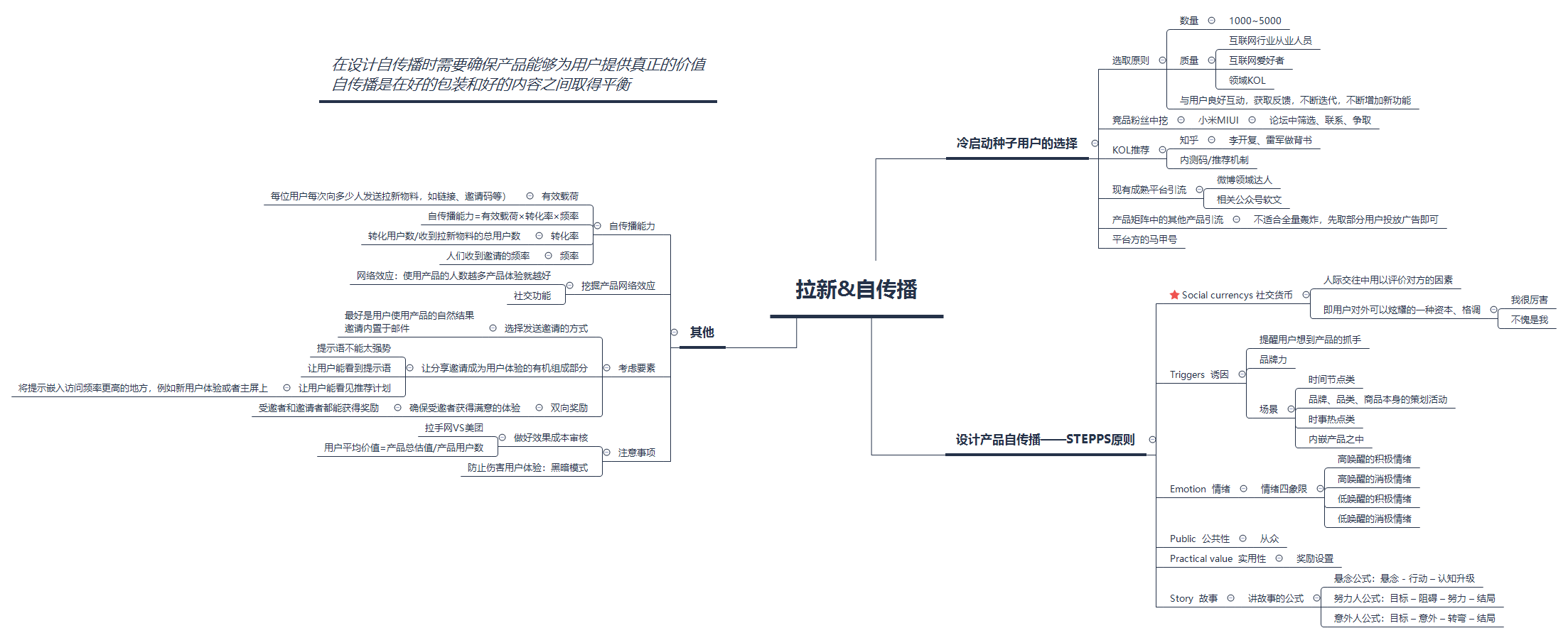

产品冷启动时种子用户的寻找

一个产品的从0到1,满足上架应用市场的条件只是它的第一步,更重要的是如何保证有用户愿意下载和使用,其中最关键的一步就是早期种子用户的寻找。

对成熟公司而言,种子用户自然可以从已有用户群中引流,但对于创业公司而言,没有用户基础,寻找种子用户的难度成比例升高。

种子用户的选取原则

种子用户的选择不是越多越好,黄有璨在《运营之光》中曾说过一个好的运营需要能够把握产品节奏,知道不同阶段运营的重点。

对早期产品而言,产品功能仍不齐全,无数bug等待排除,产品价值有待验证,用户体验差强人意。如果在这时就大量拉新,很有可能会伤害用户,失去用户对产品的信任,造成用户不可挽回的流失。

对于早期产品,种子用户的规模不建议很大,1000~5000人即可,具体要视产品性质、团队维护精力、服务器承载规模等情况而定,甚至可以采取bilibili答题,知乎邀请码的措施提高入驻门槛,限制用户的过度增长。

但对种子用户的质量要求较高,他们最好是互联网行业从业人员、互联网爱好者或者是领域KOL(Key Opinion Leader,关键意见领袖)。这些人要么关注互联网,了解互联网,对产品接受度高,能够对产品体验提出有价值的意见;要么专业度高,在领域内有一定话语权,能够为产品产出有价值的内容,为产品的口碑传播奠定基础。

比如新浪微博在成立初期主要拉取了大量的娱乐圈明星,领域KOL等开通微博,甚至不惜开出高价稿酬,微博女王姚晨就是这批用户中的一员。他们为微博创造了大量内容,也为微博拉来了大批的用户。

另一方面,运营人员需要维护好与种子用户的关系,不断收集他们的反馈,解决产品使用过程中的bug,不断迭代,一步步优化用户体验。另外还需要与他们形成良好互动,在产品内流量不大时及时回复其生产的内容,定期送一些小礼品,维护在他们心中的良好形象,尽量能让他们愿意自发地帮你宣传你的产品。

从竞品粉丝中挖

对于初创型公司,获取用户是一个从0到1的过程,难度不言而喻。

要找到符合种子用户要求的用户,最直接的方法当然是挖竞品的墙角,他们的粉丝必然是产品的爱好者,甚至是领域内“网红”,他们是最好的种子用户候选人,只要有足够的物质激励和精神激励,搞定一部分绝对不成问题。

这样虽说看起来有点不道德,但对于一个自由竞争的市场环境,用户凭其意愿自由流动,你方用户被我方犒赏吸引,自主做出投靠我方的选择,这对于市场经济而言自然无可厚非。

小米在最初做MIUI时,种子用户就是初创团队从各大手机论坛中一个个挖来的,经过精心的联系和筛选,最终有100人成为了MIUI的首批内测用户,为小米提供了很宝贵的建议,之后这个数字不断增长,形成了广泛的米粉。

KOL推荐

如果说从竞品粉丝中挖掘种子用户是为了获取对改善用户体验的专业意见,那么获得KOL的推荐就是为了在后期扩大用户规模时获得巨大流量,产品领域内的KOL甚至可以为产品提供专业的背书。

以知乎为例,知乎在2011年1月26日开始邀请公测,只有获得邀请码的用户才能够入驻知乎,查看其中的内容。

邀请码初期由知乎内部人员在线下定向发放给互联网/创业圈的知名人士,像李开复、雷军等知乎曾经的投资人都曾是知乎的早期用户,为知乎做过背书,这也吸引了互联网圈人士的争相涌入,甚至形成了一码难求的状况。

这种做法对于社区产品而言不仅筛选出了大量优质用户,保证UGC内容的质量,也使知乎在社会上形成了巨大的市场声量,使得知乎在2013年初向公众开放注册后不到一年内就是用户量从40万迅速膨胀至400万。

早期产品的拉新就像在做一场局,为了日后能让更多人参与到这场局中,需要找到关键的破局点并倾尽全力使之成立与实现,日后再以此为杠杆撬动更多资源。

KOL对于拉新而言就是一个关键的破局点,虽然可能需要花费大量的精力,但做好了就一定能撬动更多资源的参与,因此这些经历也是完全值得的,这点无论对初创型公司还是成熟型公司的新产品都是一样的。

从现有成熟平台引流

领域内的KOL数量不多,而且对于没有背书的创业公司而言难以撬动;有时产品目标领域较小,没有成熟论坛,或者难以找到粉丝群体混入;用完上面两种方法,种子用户的数量仍然较少,产品无法启动,怎么办?这时可以从微信、微博这种成熟的流量池中寻找种子用户,可以在微博上手动寻找,发私信,也可以在垂直领域公众号上投广告,发软文……以蚂蜂窝为例,他们的种子用户就是从微博上喜欢分享旅行心得,旅游体验的用户邀请而来的。

从现有产品导流

这一招适用于已经有成熟产品的互联网公司,无需多讲,很好理解,但需要注意的问题仍然是不能随意导流,要控制种子用户的数量和质量,否则即使导流也是没有太大意义的,甚至会使一个好产品就此毁掉。

平台方使用马甲号发布内容

用户来到一个新的平台,往往是茫然不知所措的,这时就需要平台方先提供内容范例,引导用户按照平台调性生产内容。

但如果仅以官方平台的账号发布内容,容易让用户感受到距离感,无法很好调动用户的积极性。

而且设想一下当你刚进入知乎、微博时,满屏都是知乎官方平台,微博官方平台发布的消息,会不会觉得很恐怖,想马上退出。

这时就需要产品的内容运营多申请几个账号发布内容,俗称马甲号,迅速引导用户了解产品的核心价值,开始使用。

设计产品自传播

传统的外部拉新方式有付费广告、SEO(Search Engine Optimization,搜索引擎优化)/SEM (Search Engine Marketing,搜索引擎营销)、ASO(App Store Optimization,应用市场优化)、线下地推……其中的每一个方式都可以用一个专门的章节细谈,但这些方式在现如今获客难度日益增加的今天ROI差强人意。

当然,即使ROI低,这些手段仍具有提升产品品牌力的价值,在用户拉新的过程依然是必要的,但在这篇文章中,我主要想讨论的是另一种拉新方式——产品的自传播拉新。

我们在前面的文章中不止一次地提到过现如今获客难度的提升,好的获客方式往往与用户自传播紧密相连,通过产品的自传播拉新不仅效率更高,耗费的资源也更少。

需要说在前面的是:在设计自传播时需要确保产品能够为用户提供真正的价值,病毒传播是在好的包装和好的内容之间取得平衡。

Social currencys 社交货币

所谓社交货币,其实指在人际交往中用以评价对方的因素,比如名包和豪车,这些都是社交货币,是一种用户对外可以炫耀的一种资本、格调。

社交货币是整个STEEPPS的核心,是在设计自传播活动中第一个要考虑的点,它告诉我们的是要让用户感觉到自己进入了他们渴望的世界中,迎合他们向身边朋友炫耀身份的需要,构建他们渴望的形象,通过有效调动用户向他人炫耀的欲望,用户就会愿意为你做任何事。

游戏的本质就是让我们挣得比别人更优越的社交货币,比如排位段位,大区排名等,为此,玩家愿意乐此不疲地为自己的账号氪金,以获得更昂贵的社交货币。

再比如支付宝的年度账单上超过全国XX%人,在XX区排名XX位,QQ音乐年度歌单上的我听了XX首歌,打败了XXX人,以及网易哒哒的睡姿大比拼等等刷屏级营销活动。

通过帮助用户建立“我很厉害”“不愧是我”的形象,让用户产生自传播欲望,甚至能与朋友圈好友产生共鸣,也自愿地参与进来。

Triggers 诱因

所谓诱因,顾名思义,就是提醒用户想到产品的抓手。

一旦用户碰到这一抓手,便立即能够想到我们的产品,并且会向身边的人宣传和安利。这其实就是品牌力,也侧面解释了把用户自传播放在用户留存之后的原因,只有当产品获得用户的认可后,他们才更愿意自发地进行传播,只用利益撬动的病毒营销很有可能会变成高获客高流失的用户薅羊毛大赛,对企业而言是巨大的损失。

比如一谈到支付我们就会想到微信、支付宝,一谈到种草我们就会想到小红书,一想到什么问题我们就会想百度一下……虽然在书中,“诱因”这一点非常强大,但它其实已经超出了用户自传播的范围,它讲的更多的是创造一种社会风尚,需要市场营销人员的专业营销和长时间宣传。自传播活动的设计需要理由,自传播活动需要与场景相结合,不然会让用户的分享过于苍白,找不到理由。

这在电商领域已经玩得炉火纯青,各大头部电商没有场景创造场景也要上,我们喜闻乐道的“双十一”、“618”就是很好的例子。

常见的场景有时间节点类:比如女神节、男神节、暖春节等等;品牌、品类、商品本身的策划活动:比如超级品类日,超级品牌日,新品上市日等;时事热点类:比如新冠病毒期间消毒用品的活动,世界杯期间啤酒节、烧烤节活动;还有一种内嵌产品之中的自传播设计,如拼多多抢好友红包页越多好友参与则可抢红包越多,各大音乐app的自制歌词海报功能等。

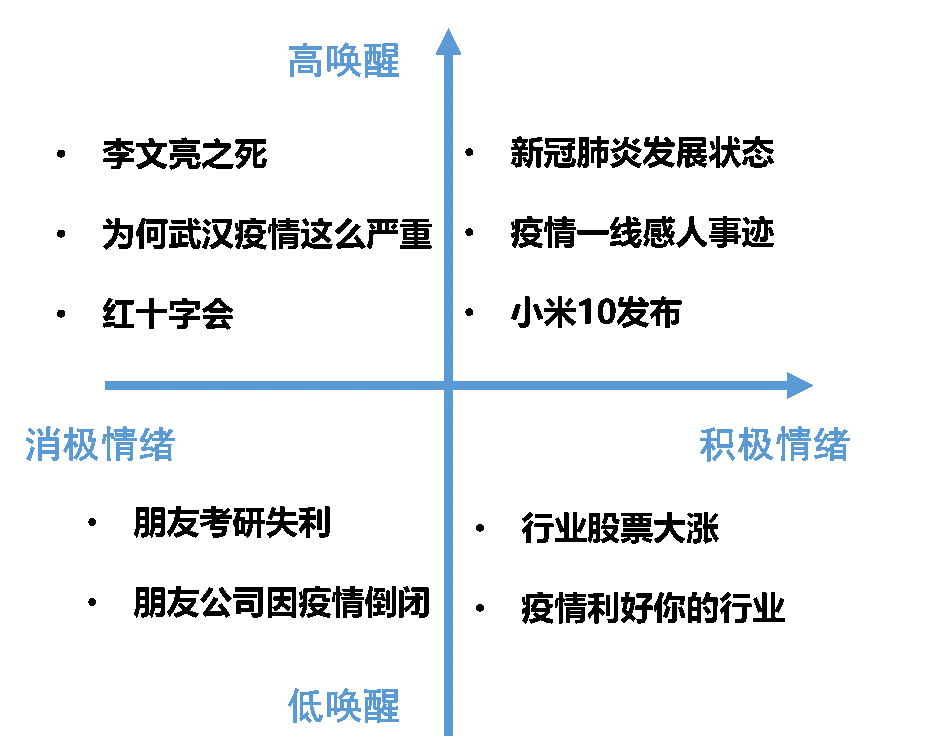

Emotion 情绪

当我们关注某件事,我们的情绪被某件事所触动时,我们往往会有很强的意愿去和大家分享这些事情。

对于情绪的分类,我们可以使用下图的情绪四象限对其进行阐述。

我们可以利用情绪四象限将自传播活动的情绪分为高唤醒的积极情绪、高唤醒的消极情绪、低唤醒的积极情绪以及低唤醒的消极情绪。

自传播活动的设计需要尽量从第一象限出发,比如丁香医生等平台在疫情爆发的第一时间就推出了发布疫情实时动态的功能,腾讯新闻推出的以及腾讯看点推出的周边小区肺炎疫情查询都得到了很好的传播。

第二象限的事件也许也能够引发大量传播,但这类事件风险较高,有损害平台形象,甚至有可能在违法边缘游走的倾向,不是特别建议,但每件事情的发生都有其两面性,即使一件消极事件发生,我们也可从唤醒群众积极心理着手策划活动,比如这次疫情的爆发是一件消极事件,但为湖北人民募捐就是一件积极营销。

低唤醒的积极情绪可能在垂直领域内能够形成较大范围的传播,但形成的影响力有限,视产品定位选择是否要进行设计,至于第四象限的事件,最好直接pass,对产品的自传播往往百害一利。

Public 公共性

公共性本质上讲的就是人的从众性。尤其是当自传播的设计可视性强时,社会影响会更加促进我们的行动,比如我们在网购时,一件商品的销量、评价量和好评度一定是我们决定是否购买的重要参考。

在自传播活动的设计上,我们可以看到产品在宣传时甚至会同一时间段发文案,这就是为了形成一种刷屏效果,让用户产生从众心理,但有时也需要设计错峰刷屏,这样能让用户反复看到这些消息,产生好奇,一步步产生行动。

有时权威带来的从众效应能够事半功倍,比如微信刚开始是高端人士使用的聊天工具,后面由高端人士带来的从众效应让广大消费者都开始使用,上面说的冷启动时撬动KOL成为种子用户也是同样的道理。

Practical value 实用性

实用性顾名思义,就是自传播带来的奖励设置,比如最常见的就是拉新用户返现金,拼多多拉取足够数量新用户后甚至可以获得200元的返现。奖励设置要符合产品的核心价值,用户更愿意传递对他人有价值的信息,这也是社交货币的一种体现,可以给分享双方更好的产品核心价值体验,而且可以使用户不方便比较奖励的实际价值。比如百度网盘拉新用户送存储空间,双十一叠猫猫时如果拉到的是新人猫,则战队获得的战力会大大提升等。

Story 故事

对于一个自传播活动,相比于广告,人们可能更愿意传递故事,人们很少会思考那些直接获得的信息,但对那些跌宕起伏的故事往往会乐此不疲地讨论,比如2019年初为贺岁电影《小猪佩奇过大年》而做的爆款营销宣传片:《啥是佩奇》。

当人们津津有味地谈论这些故事的同时,也传播了我们的产品和思想。我们的目的绝不仅仅是为了讲述一个有趣的故事,而是要让故事的传播对我们而言更有意义。为此,我们需要将一些产品的重要信息注入到情节之中,让大家在谈论故事时也能够谈到我们需要宣传的信息情节。

在这里有三个讲好故事的基本公式:

- 悬念公式:悬念 – 行动 – 认知升级

通过悬念,让用户产生好奇心,在行动中设置冲突让用户渐渐代入,最后抛出和大家认知不同的结论产生认知升级的效果。

- 努力人公式:目标 – 阻碍 – 努力 – 结局

让用户怀着“哇,他到底是怎么打怪的?他最后怎么样了?”的心情跟着笔者一起经历主人公的故事,最后为主人公的成功而感到高兴。

- 意外人公式:目标 – 意外 – 转弯 – 结局

让你的故事拥有一个出人意料结局的公式,这样的故事能让用户不断怀着好奇心看到结尾,在最后产生:“哇,竟然是这样!”的意外感。

一些零散但很重要的小点

产品的自传播能力

任何产品的自传播能力都是由三个因素决定的:有效载荷(payload)、转化率(conversionrate)和频率(frequency)。

它们之间的关系如下:自传播能力=有效载荷×转化率×频率

有效载荷是指每位用户每次会向多少人发送拉新物料(如链接,带二维码的图片,邀请码等);转化率是指转化用户数/收到拉新物料的总用户数;频率就是用户收到邀请的频率。

在设计产品自传播时的目标就是要优化这三个变量,以创造增长。

挖掘产品的网络效应

最好的自循环能够激励用户主动帮助产品吸引更多新用户,因为这样可以改善用户自己的体验,社交产品、协作办公产品就是很好的例子。

因此,产品经理要挖掘产品的网络效应,即使用产品的人数越多,产品的体验就越好。

这也是为什么所有产品都在设计之初或迭代之后开始加入社交基因,比如平台生态下的UCG、拼团、社群、直播等等。

以电商平台为例,据极光大数据2017年12月份移动互联网电商app渗透率排行榜及同比变化显示:自2017年各大电商平台纷纷引入社交因素后,那些在产品的核心、主线功能融入社交基因的产品实现了快速的增长。

设计自循环时的考虑要素

在设计自循环方式时,首先需要选择发送邀请的方式,这种方式最好是用户使用产品的自然结果。

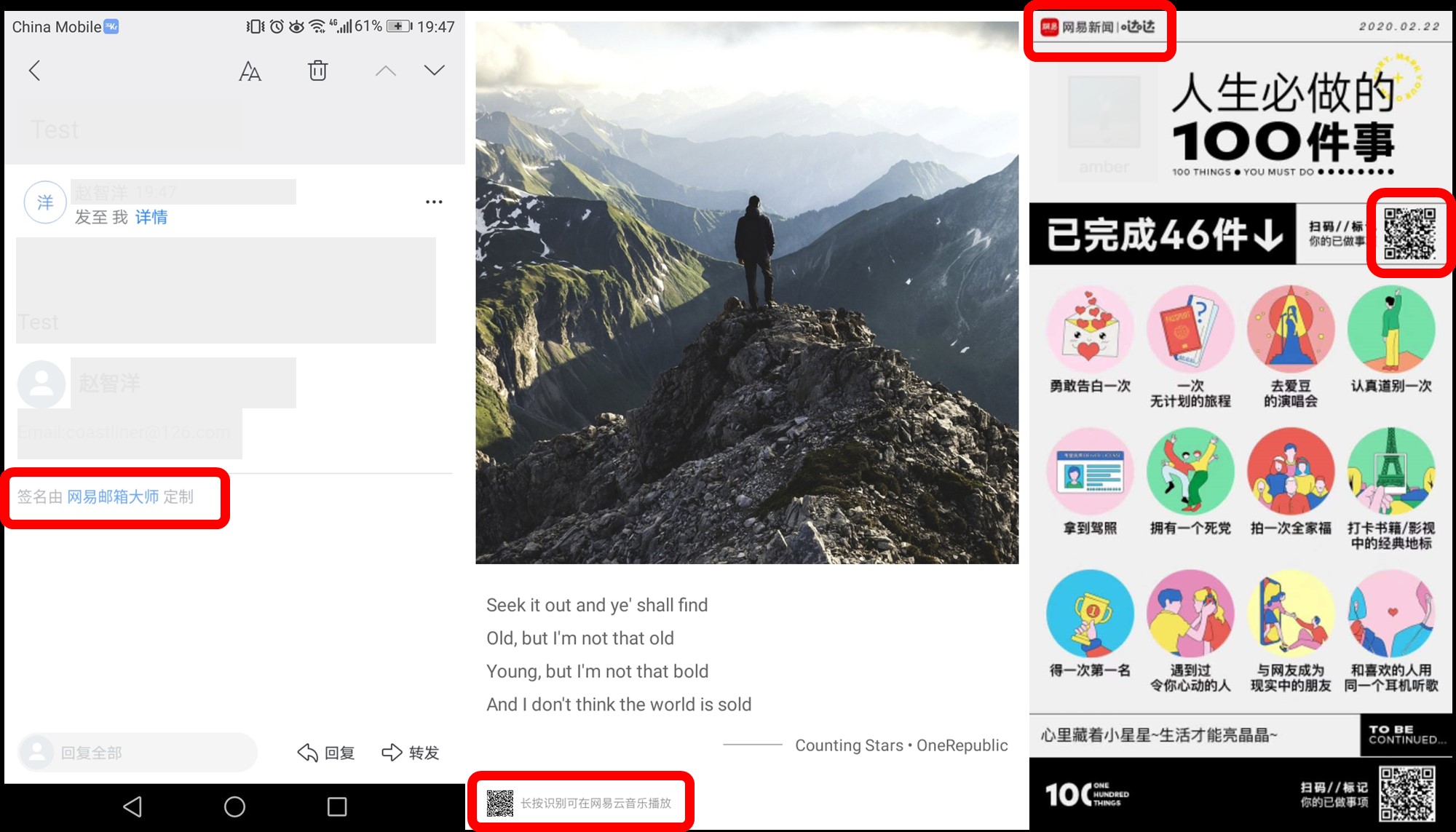

比如使用网易邮箱大师发送邮件时都会自动在邮件末尾加上:签名由网易邮箱大师定制;网易云音乐制作歌词海报时也会在海报上加上网易云音乐的logo和二维码;前段时间朋友圈疯传的网易哒哒做的“人生必做的100件事”H5页面中自带的二维码一扫即可参加……对于海报型自传播活动,要注意提示语不能太强势也不能低调到用户难以发现,如果用户对活动感兴趣,他们自然会愿意参与进来,过度宣传不仅影响美观,甚至会让用户反感,不愿分享。

但也别指望用户勤快到满屏找入口,甚至回到应用商店专门下载,活动入口的设置要简约明了自然。

其次,你要考虑给予分享人和被分享人双向的奖励,刺激分享人的分享欲望及被分享人的接收欲望。

如果你的有效载荷本来就高,比如网易邮箱大师,你可能就无须使用有吸引力的激励措施来达到目的,因为即使发出邀请的比例很小,叠加效果也会非常显著。

但如果你的有效载荷低,可能你就需要一个更具吸引力的双向奖励来提高你的转化率和频率,关于激励的设置我们在用户激活(插入链接)中有详细的讨论,在此不做赘述。

最后,邀请计划也要嵌入到用户访问频率更高的地方,比如新用户体验页、用户个人页或活动首页等。

大多数获得口碑式病毒增长的公司都曾费尽周折努力使它们的原生病毒循环既显而易见又充满吸引力,使用户愿意自发地发出邀请。

注意事项

有些自传播活动是用户自发进行的口碑传播,而有些自传播活动则是企业在战略上设计的病毒营销活动。

既然是营销活动,自然需要资金的投入,这时就需要注意做好效果成本的审核,即预估好每位新用户的获客成本范围。

这里介绍一种估算方法:

用户平均价值**=产品总估值/**产品用户数

在产品需求被验证的情况下,如果平均获客成本远小于平均用户价值,就可以烧钱推广。

注意这里的关键词:远小于。

钱不一定能融到,估值也可能会被砍,新用户很可能流失,而且你不可能把钱全部用于补贴用户,因此平均获客成本至起码要低于用户平均价值的一半,具体比例则需要参考行业内的标准。

当年拉手网不惜花费大笔成本营销获客,资金链风险急剧攀升,最后倒在了上市的路上,市场份额最终被成长速度略慢但精于控制成本的美团吞掉。

另外还有一种卑劣的拉新手段,比如在用户不知情或无意的情况下向用户好友发送下载链接或是在用户进入页面后不知如何关闭,即使点击叉号也仍然会自动下载app等等,这种拉新伎俩被称为黑暗模式,短期可能得到数据上的虚假繁荣,但长期来看用户之后产生的抵制情绪会将其最终拖垮,这些伎俩带来的负面评价和负面情绪足以摧毁任何一款产品。

笔者曾遇到过一种线下营销,莫名被忽悠着扫码关注后开始向微信列表里的好友一一发送推广链接,断网关机都完全无效,最后结果,不解释。

应关注的指标

无论在产品冷启动阶段还是举办自传播活动的阶段,我们的目标都不会仅仅是找来新用户注册而已,我们的目标应该是让用户留下来,成为产品的活跃用户,甚至付费用户。

因此,像点击量、PV、UV 、网站访问时长、总注册数、新增注册数等单调的数字增长指标不应该是我们的核心关注目标。

这些指标随着活动力度的增强能呈现出短期的升高,他们告诉了我们活动有多大的影响范围,但并不意味着我们的产品受到了用户的喜爱,留住了用户。

因此我们在获客和自传播过程中应该结合新用户转化,留存,参与度等情况,关注具有比较性的指标,比如新用户留存率、产品DAU、用户分享率、付费转化率等关键指标,这些指标在我们前面的分享中也都有所涉及,在此不做赘述。